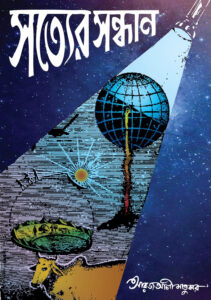

সত্যের সন্ধান সর্বহারা পথ প্রকাশনা পুস্তিকা

সত্যের সন্ধান কভার পৃষ্ঠা মুদ্রন সত্যের সন্ধান সর্বহারা পথ বই মুদ্রনের জন্য

সত্যের সন্ধান

[লৌকিক দর্শন]

আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের মাটি থেকে উঠে আসা এক বস্তুবাদী দার্শনিক। আজীবন তিনি সমাজে বিদ্যমান মিথ্যা ও কুসংস্কারকে যুক্তিযুক্তভাবে খন্ডন করতে আর বস্তুবাদী সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য তার উপর নেমে এসেছে জেলহাজত থেকে শুরু করে বহুবিধ অত্যাচার-নির্যাতন, যা তাকে দমাতে পারেনি দ্বান্দ্বিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা থেকে। আরজ আলীর রচনা অধ্যয়ন করলে ভাববাদী মিথ্যা-মায়া-মরীচিকাকে চূর্ণ করে দেয়া সহজ হবে, আর বস্তুবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য তা অবশ্য প্রয়োজন

—কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ

সিপিএমএলএম বাংলাদেশ

২৫ জুন ২০২২

লেখক কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ২০ শ্রাবণ ১৩৮০ বাং

লেখক কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৬ জৈষ্ঠ্য ১৩৯০ বাং

পাঠক সমাবেশ কর্তৃক রচনাবলী প্রকাশ ১৯৯৫-২০১২ ইং

সিপিএমএলএম বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বহারা পথ www.sarbaharapath.com

এর অনলাইন প্রকাশনা ২৫ জুন ২০২২ ইং

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এলোমেলোভাবে মনে যখন যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল, তখন তাহা লিখিয়া রাখিতেছিলাম, পুস্তক প্রণয়নের জন্য নহে, স্মরণার্থে। ওগুলি আমাকে ভাসাইতেছিল অকূল চিন্তা-সাগরে এবং আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম ধর্মজগতের বাহিরে।

১৩৫৮ সালের ১২ই জৈষ্ঠ্য; বরিশালের তদানীন্তন ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তবলিগ জামাতের আমির জনাব এফ. করিম সাহেব আমাকে তাঁহার জামাতভুক্ত করার মানসে সদলে হঠাৎ তসরিফ নিলেন আমার বাড়ীতে। তিনি আমাকে তাঁহার জামাতভুক্তির অনুরোধ জানাইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ধর্মজগতে এরূপ কতগুলি নীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে, যাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে এবং ওগুলি দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এমনকি অনেকক্ষেত্রে বিপরীতও বটে। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনে কতগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে এবং হইতেছে। আমি ঐগুলি সমাধানে অক্ষম হইয়া এক বিভ্রান্তির আঁধার কূপে নিমজ্জিত

হইয়া আছি। আপনি আমার প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু সমাধানপূর্বক আমাকে সেই বিভ্রান্তির আঁধার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে আমি আপনার জামাতভুক্ত হইতে পারি। জনাব করিম সাহেব আমার প্রশ্নগুলি কি, তাহা জানিতে চাহিলে আমি আমার প্রশ্নের একখানা তালিকা (যাহা অত্র পুস্তকের ‘সূচীপত্র’ রূপে লিখিত আছে সেই রূপেই) তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি উহা পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর বলিয়া গেলেন — “কিছুদিন বাদে এর জওয়াব পাবেন”।

করিম সাহেব চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে আমি পাইয়াছিলান কম্যুনিজমের অপরাধে আসামী হিসাবে ফৌজদারী মামলার একখানা ওয়ারেন্ট, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলির জবাব আজও পাই নাই। করিম সাহেবকে প্রদত্ত তালিকার প্রশ্নের সহিত কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ফৌজদারী মামলার জবাবদিহি করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রশ্নগুলির কিছু ব্যাখ্যা লিখিতে হয়। সেই ব্যাখ্যা লিখাই হইল এই পুস্তক রচনার মূল উৎস। নির্দোষ প্রমাণে মামলা চূড়ান্ত হইলে ঐগুলিকে আমি পুস্তক আকারে গ্রথিত করিলাম। গ্রন্থনায় আমাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা দান করিয়াছিল স্নেহাস্পদ মো. ইয়াছিন আলী সিকদার।

এই পুস্তকখানার সম্পাদনা সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ, ভ্রম সংশোধন, এলোমেলো প্রশ্নগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব।

এই পুস্তকখানার সম্পাদনা শেষ হইয়াছিল বিগত ১৩৫৮ সালে। কিন্তু নানা কারণে এযাবৎ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ইহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রকাশ করা হইল। বর্ধিত অংশের ভ্রম সংশোধনের শ্রম স্বীকার করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসুল হক সাহেব এবং প্রকাশনায় আর্থিক সাহায্যদান করিয়াছেন মাননীয় অধ্যাপক শরফুদ্দিন রেজা হাই সাহেব। এতদকারণে সহযোগীদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বিনীত

গ্রন্থকার

লামচরি, বরিশাল

২০ শ্রাবণ ১৩৮০

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

‘সত্যের সন্ধান’ পুস্তিকাখানা প্রকাশিত হইলে ইহা সুধীমহলে সমাদৃত হয়, বহু পত্র-পত্রিকায় প্রশংসামূলক সমালোচনা হইতে থাকে এবং বইখানার জন্য বাংলাদেশ লেখক শিবির আমাকে ‘হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার’ প্রদান করে [৮. ৫. ১৯৭৯]।

আশা ছিল যে, ‘সত্যের সন্ধান’ পুস্তিকাখানার দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হইলে তাহাতে কিছু নতুন তত্ত্ব জানার জন্য কিছু নতুন প্রশ্ন পরিবেশন করিব, কিন্তু নানা কারণে তাহা আর সম্ভব হইল না। এই বইখানা প্রথম প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বর্তমানেও হইতেছে — আমি আশা করি যে, আমার লিখিত ‘মুক্তমন’ নামীয় পুস্তকখানার ‘ভূমিকা’-এ তাহা ব্যক্ত করিব। তবে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যাহা করা হইল, তাহার মধ্যে — ‘ঈশ্বর কি দয়াময়?’ শীর্ষক একটি প্রশ্ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) সরদার ফজলুল করিম সাহেবের লিখিত (সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত) একটি অভিমত ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। কালোপযোগী পরিবর্তন করা গেল না সময়ের অভাবে।

‘সত্যের সন্ধান’ বইখানা প্রণয়নকালে ইহার একটি উপনাম দেওয়া হয় ‘যুক্তিবাদ’। কিন্তু বর্তমানে সুধীমহল এ পুস্তিকাখানাকে ‘দর্শন’ শ্রেণীভুক্ত করায় ইহার উপনাম দেওয়া হইল ‘লৌকিক দর্শন’।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এ পুস্তিকাখানার পুনঃপ্রকাশ আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইত না — ঢাকাস্থ বর্ণমিছিল প্রেসের অধিকারী তাজুল ইসলাম সাহেবের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া। আমি তাঁহার নিকট শুধু কৃতজ্ঞই নহি, অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

আরজ আলী মাতুব্বর

১৬ জৈষ্ঠ্য ১৩৯০

মূলকথা

[প্রশ্নের কারণ]

অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। বাক্যস্ফূরণ আরম্ভ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে, কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটি কি, ওটি কি, এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইলনা ইত্যাদি। এই রকম ‘কি’ ও ‘কেন’র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।

প্রশ্নকর্তা সকল সময়ই জানিতে চায় — সত্য কি? তাই সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোন প্রশ্ন থাকেনা। কিন্তু কোন সময় কোন কারণে কোন বিষয় এর সত্যতায় সন্দেহ জাগিলে উহা সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে থাকে।

কোন বিষয় বা কোন ঘটনা একাধিকবার সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়ত উহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা; উভয়ই সমরূপ মিথ্যা, উভয়ই যুগপতসত্য হইতে পারেনা – হয়ত সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। এক ব্যক্তি যাহাকে ‘সোনা’ বলিল, অপর ব্যক্তি তাহাকে বলিল ‘পিতল’। এ ক্ষেত্রে বস্তুটি কি দুই রূপেই সত্য হইবে? কেহ বলিল যে, অমুক ঘটনা ১৫ই বৈশাখ ১২টায় ঘটিয়াছে; আবার কেহ বলিল যে উহা ১৬ই চৈত্র ৩টায়। এস্থলে উভয় বক্তাই কি সত্যবাদী? এমতাবস্থায় উহাদের কোন ব্যক্তির কথায়ই শ্রোতার বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। হয়ত কোন একজন ব্যক্তি উহাদের একজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনুরূপ অন্য এক ব্যক্তি অপরজনের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, অপরজন তাহা মিথ্যা বলিয়া ভাবিল। এইরূপে উহার সত্যাসত্য নিরূপণে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিল মতানৈক্য। আর এইরূপ মতানৈক্য হেতু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে নানারূপ ঝগড়া-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই রকম বিষয়বিশেষে ব্যক্তিগত মতানৈক্যের ন্যায় সমাজ বা রাষ্ট্রগত মতানৈক্যও আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; যাহার পরিণতি সাম্প্রদায়িক কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহরূপে আজ আমরা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছি।

জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না। আবার ধর্মজগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই। যেখানে একই কালে দুইটি সত্য হইতে পারে না, সেখানে শতাধিক ধর্মে প্রচলিত শতাধিক মত সত্য হইবে কিরূপে? যদি বলা হয় যে, সত্য হইবে একটি; তখন প্রশ্ন হইবে কোনটি এবং কেন? অর্থাৎ সত্যতা বিচারের মাপকাঠি (Criterion of truth) কি? সত্যতা প্রমাণের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ (Nature of truth) কি?

আমরা ঐ সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবিষ্ট হইব না, শুধু ধর্মজগতের মতানৈক্যের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পাইতেছি যে, বিশ্বমানবের সহজাত বৃত্তি বা ‘স্বভাবধর্ম’ একটি। এ সংসারে সকলেই চায় সুখে বাঁচিয়া থাকিতে, আহার-বিহার ও বংশরক্ষা করিতে, সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়া অমর হইতে। মানুষের এই স্বভাবধর্মরূপ মহাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সংসারে সৃষ্টি হইল কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্র; গড়িয়া উঠিল জ্ঞান-বিজ্ঞানময় এই দুনিয়া। মানুষ যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে সে তাহার ‘স্বভাবধর্ম’ তথা ‘স্বধর্ম’ পালনে ব্রতী। এই মহাব্রত উদযাপনে কাহারো কোন প্ররোচনা নাই এবং এই ধর্ম পালনে মানুষের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

এই স্বভাবধর্মই মানুষের ধর্মের সবটুকু নয়। এমনকি ‘ধর্ম’ বলিতে প্রচলিত কথায় এই স্বভাবধর্মকে বুঝায়না। যদিও একথা স্বীকৃত হইয়া থাকে যে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ এমনিক জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিরও এক-একটি ধর্ম আছে, অথচ বিশ্বমানবের ধর্ম বা ‘মানবধর্ম’ বলিয়া আন্তর্জাতিক ধর্মকে স্বীকার করা হয় না। সাধারণত আমরা যাহাকে ‘ধর্ম’ বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। “স্রষ্টার প্রতি মানুষের কি কোন কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে” — এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনীষী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।

এই কল্পিত ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল উহাতে মতভেদ। ফলে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীতেও এই কল্পিত ধর্ম নিয়া মতভেদের কথা শোনা যায়। এই মতানৈক্য ঘুচাইবার জন্য প্রথমত আলাপ-আলোচনা, পরে বাক-বিতণ্ডা, শেষ পর্যন্ত যে কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বমানব একমত হইতে পারিয়াছে কি?

কেবল যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত এমন নহে। একই ধর্মের ভিতরেও মতভেদের অন্ত নাই। হিন্দু ধর্মের বেদ যাহা বলে, উপনিষদ সকল ক্ষেত্রে তাহার সহিত একমত নহে। আবার পুরাণের শিক্ষাও অনেক স্থলে অন্যরূপ। ‘বাইবেল’-এর পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও নূতন নিয়মে (New Testament) অনেক পার্থক্য। পুনশ্চ প্রোটেষ্ট্যান্ট (Protestant) ও ক্যাথলিকদের (Roman Catholic) মধ্যেও অনেক মতানৈক্য রহিয়াছে।

পবিত্র কোরানপন্থীদের মধ্যেও মতবৈষম্য কম নহে। শিয়া, সুন্নী, মুতাজিলা, ওহাবী, কাদিয়ানী, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত এক নহে। আবার একই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হানাফী, শাফী ইত্যাদি চারি মাজহাবের মতামত সম্পূর্ণ এক নহে। এমনকি একই হানাফী মজহাব অবলম্বী বিভিন্ন পীর ছাহেবদের যথা — জৌনপুরী, ফুরফুরা, শর্ষিণা বিভিন্ন খান্দানের বিভিন্ন রেছালা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অতিআধুনিক ব্রাহ্মধর্মও অধুনা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

এতোধিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ভক্তদের নিকট আপন আপন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, সনাতন ও ঈশ্বর-অনুমোদিত, মুক্তি বা পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ধারণা প্রত্যেক ধর্মেই বিদ্যমান। কোন ধর্মে একথা কখনও স্বীকার করে না যে, অপর কোন ধর্ম সত্য অথবা অমুক ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, মুক্তি বা নির্বাণ ঘটিবে। বরং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকেরা এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের আপন আপন ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য কোন ধর্মই সত্য নহে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ, নির্বাণ বা মোক্ষলাভ ঘটিবেনা। এ যেন বাজারের গোয়ালাদের ন্যায় সকলেই আপন আপন দধি মিষ্টি বলে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই আস্তিক। বিশেষত একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্মও মূলত একেশ্বরবাদী। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ জগতের সকল লোকেই যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? আছে যত রকম হিংসা, কলহ ও বিদ্বেষ। সম্প্রদায়বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে তদ্রুপ কোন ইতর প্রাণীতেও করে না। হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুলমান মাত্রেই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষে ছুঁইলেও উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথাও বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষে কলা, কচু, পাঁঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোন কিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কি মানুষের ধর্ম? না ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?

মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালবাসার পাত্র, দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ-দুঃখের ভাগী; এক কথায় একান্তই আপন। কিন্তু ধর্মে বানাইল পর।

স্বভাবতই মানুষ সত্যকেই কামনা করে, মিথ্যাকে নয়। তাই আবহমানকাল হইতেই মানুষ ‘সত্যের সন্ধান’ করিয়া আসিতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ সর্বদাই চায় মিথ্যাকে পরিহার করিতে। তাই দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কোন ঐতিহাসিক কিংবা নৈয়ায়িক সজ্ঞানে তাঁহাদের গ্রন্থে মিথ্যার সন্নিবেশ করেন না। বিশেষত তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় এমন প্রতিজ্ঞাও করেন না যে, তাঁহাদের গ্রন্থের কোথাও কোন ভূলভ্রান্তি নাই। অথবা থাকিলেও তাহা তাঁহারা সংশোধন করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি কাহারো ভূলত্রুটি প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করেন এবং উহা সংশোধনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ পরবর্তী সমাজ পূর্ববর্তী সমাজের ভূলত্রুটি সংশোধন করিয়া নিয়া থাকে। এইরকম যুগে যুগে যখনই অতীত জ্ঞানের মধ্যে কোন ভূলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তখনই উহার সংশোধন হইয়া থাকে। এক যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য আরেক যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় এবং যখনই উহা প্রমাণিত হয়, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজ উহাকে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করেন ও প্রমাণিত নূতন সত্যকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ধর্মজগতে কিন্তু ঐরূপ নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেন্দ-আভেস্তা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটি অপৌরুষেয় বা ঐশ্বরিক পুঁথি কি না, তাহা জানি না, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থ এই কথাই বলিয়া থাকে যে, এই গ্রন্থই সত্য। যে বলিবে যে, ইহা মিথ্যা — সে নিজে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, পাপী অর্থাৎ নারকী।

ধর্মশাস্ত্রসমূহের এইরূপ নির্দেশ হেতু কে যাইবে ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া নারকী হইতে? আর বলিয়াই বা লাভ কি? অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থই গ্রন্থকারবিহীন অর্থাৎ ঐশ্বরিক বা অপৌরুষেয়, সুতরাং উহা সংশোধন করিবেন কে?

প্রাগৈতিহাসিককাল হইতে জগতে শত শত রাষ্ট্রের উত্থান হইয়াছে এবং পরস্পর কলহ-বিবাদের ফলে তাহাদের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ধর্মে-ধর্মে যতই কলহ-বিবাদ থাকুক না কেন, জগতে যতগুলি ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার একটিও আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে, রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্মসমূহের আয়ত্তে তোপ-কামান-ডিনামাইট বা এটম বোম নাই, যাহা দ্বারা একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিতে পারে। ধর্মের হাতে আছে মাত্র দুইটি অস্ত্র — আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এহেন অস্ত্রসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রিয়াশীল কিনা, জানি না, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো।

উহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যেক ধর্মেই তাহার নির্দিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের সত্যাসত্যের সমালোচনা একেবারেই বন্ধ। যেমন পাপ ও নরকের ভয়ে ভিতরের সমালোচনা বন্ধ, তেমন বাহিরের (ভিন্নধর্মের লোকদের) সমালোচনা চিরকালই বাতিল। কাজেই ধর্ম নির্বিঘ্নে আপন মনে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? না, বোবারও কল্পনাশক্তি আছে। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বোবার সেই ভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে তাহার কার্যাবলীর মধ্য দিয়া।

ধর্মজগতে মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ক্ষেত্র নিতান্তই অপরিসর। তাই বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সময় মানুষের কল্পনা ধর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায়। ধর্মশাস্ত্র যে সকল বিষয় ভাবিতে নিষেধ করিয়াছে, মানুষ তাহাও ভাবে এবং সমস্যার সমাধান না পাওয়ায় দুই একজন আনাড়ী লোক ধর্মযাজকদের নিকট গোপনে প্রশ্ন করে, ইহা কেন? উহা কেন? সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন, উহার সমাধান হয়ত জলের মত সোজা। যাজক জবাব দেন, “ঐসকল গুপ্ততত্ত্বসমূহের ভেদ সে (আল্লাহ্) ছাড়া কেহই জানেনা। ধরিয়া লও ওসকল তারই মহিমা” ইত্যাদি।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, জ্ঞানই পুণ্য (Knowledge is virtue)। কিন্তু যে বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিলনা, সে বিষয়ে পুণ্য কোথায়? কোন বিষয় বা ঘটনা না দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু একেবারেই না বুঝিয়া বিশ্বাস করে কিরূপে? যাজক যখন দৃঢ়কন্ঠে ঘোষণা করেন যে, না দেখিয়া এমনকি না বুঝিয়াই ঐ সকল বিশ্বাস করিতে হইবে, তখন মনে বিশ্বাস না জন্মিলেও পাপের ভয়ে অথবা জাতীয়তা রক্ষার জন্য মুখে বলা হয়, “আচ্ছা”। বর্তমানকালের অধিকাংশ লোকেরই ধর্মে বিশ্বাস এই জাতীয়।

এই যে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্তি, ইহারই প্রতিক্রিয়া — মানুষের ধর্ম-কর্মে শৈথিল্য। এক কথায় — মন যাহা চায়, ধর্মের কাছে তাহা পায় না। মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। ক্ষুধার্ত বলদ যেমন রশি ছিঁড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদরপূর্তি করে, মানুষের মনও তেমন ধর্ম-ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

ধর্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস (ঈমান)। ধর্ম এই বিশ্বাসকেই আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু এই বিশ্বাস কি বা ইহা উৎপত্তির কারণ কি, ধর্ম তা অনুসন্ধান করে না। এই বিশ্বে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, নিশ্চয়ই তাহার উপাদান বা কারণ আছে। বিশ্বাস জন্মিবার যে কারণসমূহ বর্তমান আছে, পণ্ডিতেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন। বিশ্বাস উৎপত্তির কারণাবলী সূক্ষরূপে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, মনোবিজ্ঞানের যে কোন পুস্তকে উহা পাওয়া যাইবে। আমরা শুধু মোটামুটিরূপে উহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বরং বলা হইয়া থাকে যে, জ্ঞানমাত্রেই বিশ্বাস। তবে যে কোন বিশ্বাস জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই খাঁটি বিশ্বাস। পক্ষান্তরে যে বিশ্বাস কল্পনা, অনুভূতি, ভাবানুষঙ্গ বা কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা জ্ঞান নহে। তাহাকে অভিমন (Opinion) বলা হইয়া থাকে। চলতি কথায় ইহার নাম ‘অন্ধ-বিশ্বাস’। সচরাচর লোকে এই অন্ধ-বিশ্বাসকেই ‘বিশ্বাস’ আখ্যা দিয়া থাকে; কিন্তু যাহা খাঁটি বিশ্বাস, তাহা সকল সময়ই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞাতা (Lesson Experience) প্রসূত, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা সর্বদাই বিশ্বাস্য। মানুষ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই করে এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই বিশ্বাস করে। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, স্বহস্তে যার স্পর্শ করিয়াছি তাহাতে আমার সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যাহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, তাহাতেই আমাদের অটল বিশ্বাস।

সংসারে এমন বস্তুও আছে, যাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ সেই সকল বস্তুকে যে আমরা সন্দেহ করি এমনও নহে। অনেক অপ্রত্যক্ষীভূত জিনিস আছে, যাহা আমরা অনুমানের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করি। এই যে মানুষের ‘প্রাণশক্তি’, যাহার বলে মানুষ উঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদি সংসারের নানাপ্রকার কাজকর্ম করিতেছে, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি? করি নাই। কারণ ‘প্রাণ’ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রাণকে কোনরূপে প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রাণের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, তবুও ইহার কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ‘কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিতে বাধ্য’ — এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলীর কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রাণ আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটির উপর খাঁটি বিশ্বাস বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; যে বিশ্বাসের মূলে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই, অর্থাৎ যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানের অভাব,তাহা খাঁটি বিশ্বাস নহে, অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুন্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রত্যক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ নহে। এই জন্য ধর্মের অনেক কথায় বা ব্যাখ্যায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্মীয় সকল অনুশাসনকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মের উপর সকল লোকের অটল বিশ্বাস হয় না। ধর্মকে সন্দেহাতীতভাবে পাইতে হইলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবেনা, উহা খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আজকাল যেখানে-সেখানে শোনা যাইতেছে যে, সংসারে নানা প্রকার জিনিসপত্র হইতে ‘বরকত’ উঠিয়া গিয়াছে। কারণ লোকের আর পূর্বের মত ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস নাই। পূর্বে লোকের ঈমান ছিল, ফলে তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত। আর আজকাল মানুষের ঈমান নাই, তাই তাহাদের অভাব ঘোচে না। ঈমান নাই বলিয়াই ক্ষেতে আর সাবেক ফসল জন্মে না, ফলের গাছে ফল ধরে না, পুকুরে-নদীতে মাছ পড়ে না। ঈমান নাই বলিয়াই মানুষের উপর খোদার গজবরূপে কলেরা, বসন্ত, বন্যা-বাদল, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকার বালামুছিবত নাজেল হয়। অথচ মানুষের হুঁশ হয় না। এইরূপ যে নানা প্রকার অভাব-অভিযোগের জন্য ঈমানের অভাবকেই দায়ী করা হয় তাহা কতটুকু সত্য?

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, আর যাহারা জানেন না তাহারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমাদের এই সোনার বাংলার চাষীগণ বিঘাপ্রতি বার্ষিক যে পরিমাণ ধান্য জন্মাইতেছে, তাহার প্রায় সাত-আটগুণ পরিমাণ ধান্য জাপানের চাষীরা জন্মাইতেছে। হয়ত অনুসন্ধান করিলে ইহাও জানা যাইতে পারে যে, জাপানের এই চাষীরা অ-মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কাফের, যাহাদের ধর্মে ঈশ্বরের নামগন্ধও নাই। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান বা অ-বিশ্বাসী। তবুও উহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে পূর্বের চেয়ে বেশী ফসল জন্মাইতেছে। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান হইলেও তাহাদের ক্ষেতের ফসল বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই।

কিছুদিন পূর্বে রাশিয়া-প্রত্যাগত বাংলাদেশের জনৈক নামজাদা ডাক্তার সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রকোপে প্রাণ হারায় — একথা সেদেশের ডাক্তারেরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ তাহারা একথা ভাবিতেও পারিতেছিলেন না যে, বর্তমান যুগেও কোন দেশে কলেরা বা বসন্তে ভুগিয়া অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়। তবে কি একমাত্র বাংলার অধিবাসীদেরই ঈমান নাই? আর একমাত্র ইহাদের উপরই কি খোদার গজব বর্ষিত হয়? রাশিয়ানরা অধিকাংশই সাম্যবাদী (Socialist)। তাঁহারা দেব-দেবী বা আল্লাহ-নবীর ধার ধারেন না। তবু যাবতীয় কাজে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিয়াই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতেছেন।

যাহারা ঈমানের অভাবকে নানাবিধ অভাব-অনটনের জন্য দায়ী করেন, তাঁহারা একটু ভাবিলেই দেখিতে পাইতেন যে, ধনী ও গরীবের আয়-ব্যয়ের ধাপগুলি কোন কালেই এক নহে। গরীব চায় শুধু ভাত ও কাপড়। কিন্তু ধনী চায় তৎসঙ্গে বিলাস-ব্যসন। মানুষ সাধারণত অনুকরণপ্রিয়। তাই ধনীর বিলাসিতা বহুল পরিমাণে ঢুকিয়াছে গরীবের ঘরে। যাহার পিতার সম্পত্তি ছিল পাঁচ বিঘা জমি এবং পরিবারে ছিল তিনজন লোক, তাহার সংসারের নানা প্রকার খরচ নির্বাহ করিয়াও হয়ত কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। আজও সে ঐ জমির আয় দ্বারা তিনজন লোকই প্রতিপালন করে, কিন্তু উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত, তাহা ব্যয় করিতেছে সাবান, সুবাসিত তৈল, সিল্কের চাদর, ছাতা ও জুতায়। বিলাস-ব্যসনে যে অতিরিক্ত খরচ সে করিতেছে, তাহার হিসাব রাখে না, ভাবে ‘বরকত’ গেল কোথায়? একথা সে ভাবিয়া দেখে না যে, অমিতব্যয়িতা এবং বিলাসিতাই তাহার অভাব-অনটনের কারণ। অযথা ঈমানের অভাবকে কারণ বলিয়া দায়ী করে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে যেখানে (অখণ্ড ভারতে) জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ কোটি, বৃদ্ধি পাইয়া আজ সেখানে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬৮ কোটি। এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৩৯ কোটি মানুষ, ইহারা খায় কি? লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যবৃদ্ধি না হইলে খাদ্য-খাদকের সমতা থাকিবে কিরূপে? লোকবৃদ্ধি যতই হোক, জমিবৃদ্ধির উপায় নাই। কাজেই অনাবাদী জমি আবাদ, উপযুক্ত সার প্রয়োগ, উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদ ছাড়া বর্তমানে খাদ্যবৃদ্ধির উপায় নাই। অথচ আমাদের দেশে কয়জন চাষী এ বিষয়ে সচেতন? আজও সরকারী বীজ ভাণ্ডারে ভাল বীজ বিকায় না। এমোনিয়া সালফেট ও বোনমিল বস্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া থাকে গুদামের মেঝেয়, রেড়ির খৈল পচিয়া থাকে গুদামে। পল্লী অঞ্চলে ইতস্তত ঝোপ-জঙ্গলের অভাব নাই। বসত বাড়ীর আনাচে-কানাচে জন্মিয়া থাকে ভাইট গাছ আর গুড়ি কচু। বেড়পুকুরে কচুরিপানা ঠাসা। বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত আর ডাক্তারের খরচ। এই তো আমাদের অশিক্ষিত দেশের অবস্থা। বর্তমানে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু ইহা খাদ্য-খাদকের সমতার অভাবেই ঘটিয়াছে, ‘বে-ঈমান’ বা অবিশ্বাসের জন্য নয়।

ম্যালথুস (Malthus) তাঁহার ‘পপুলেশন’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অনুপাত আছে, যে অনুপাত জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। তবে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসাধারণের আহার-বিহার এবং রীতি-নীতির তারতম্যে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

আমাদের দেশের জন্মহার অত্যধিক। জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে — শিশু, বিধবা ও বহুবিবাহে। যে ছেলের ২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, সে ছেলের ঐ বয়সে ছেলে-মেয়ে জন্মে দুই-তিনটি। আবার তিন বৎসর বয়সে যে মেয়ের বিবাহ হয়, বারো-তেরো বৎসর বয়সে সে হয় মেয়ের মা। কথায় বলে — ‘কচি ফলের বীজ ভাল না’। অপ্রাপ্তবয়ষ্ক পিতা-মাতার সন্তান উৎপাদনে পিতা-মাতা ও শিশু উভয়ই হয় স্বাস্থ্যহীন। পিতার বয়স ত্রিশ হইলে চুল পাকে, পঁয়ত্রিশে দাঁত নড়ে, চল্লিশে হয় কুঁজো, হাঁপানি ও প্রবাহিকায় পঞ্চাশেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এমতাবস্থায় বিধবা স্ত্রীর উপায় কি? কোন ছেলের ব্যথার ব্যারাম, কোন ছেলের জীর্ণজ্বর, ছোট মেয়েটি কোলে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা। এইরূপ স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অভাব দৈনন্দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর ইহার সাথে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অলসতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি তো আছেই। সুখের বিষয় এই যে সরকারী নির্দেশে শিশু-বিবাহ বর্তমানে কমিয়াছে।

বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়াও সমাজজীবনে কম নহে। ইহা শুধু বংশবিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। ইহার ফলে নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। বৈমাত্রেয় সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির ফলে উহাদের মধ্যে ফরায়েজের অংশ লইয়া মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অবশেষে মামলা-মোকাদ্দমা ও উকিল-মোক্তার, আমলা-পেশকার ইত্যাদির হয় আয়বৃদ্ধি।

জন্মবৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুতেও নিস্তার নাই, ইহাতেও খরচ আছে। প্রথমত জানাজা, কাফন ইত্যাদির খরচ তো আছেই, তদুপরি মোর্দাকে গোর-আজাব হইতে রক্ষা করিতে, পোলছিরাত পার করিতে, বেহেস্ত সহজলভ্য করিতে — প্রতি বৎসর রমজান মাসে মৌলুদ শরীফ, কোরান শরীফ খতম ইত্যাদি না-ই হোক, অন্ততপক্ষে কয়েকজন মোল্লা-মৌলবী ডাকিয়ে তসবিহ পড়াইয়া কিছুটা ডাল-চাল খরচ না করিলেই চলে না। মানুষের অভাববৃদ্ধির কারণাবলীর প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া উগ্রবিশ্বাসীরা ঈমানের অভাবকেই অভাব-অনটনের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে।

“এখন আর মানুষের মনে পূর্বের ন্যায় ঈমান নাই” — একথা বলিয়া যাঁহারা রোদন করেন, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, বিশ্বাস গেল কোথায়? বিজ্ঞানমতে — পদার্থের ধ্বংস নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। দেখা যায়, তদ্রূপ মানবমনের বিশ্বাসেরও লয় নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। পূর্বে লোকে নানা প্রকার উপকথা, রূপকথায়ও বিশ্বাস করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না। নানা প্রকার ভূতের গল্প, জ্বীন-পরীর কাহিনী, নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই আজকাল আর বিশ্বাস করেন না। তবে যে উহা সমাজে একেবারেই অচল, তাহা নহে। ‘রূপকথা’ লোকে রূপকথা বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে, ‘সত্য’ বলিয়া মনে করিতেছে না। এক সময় উপন্যাসকে লোকে ইতিহাস মনে করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না, ম্যাজিকের আশ্চর্য খেলাগুলি সকলেই আগ্রহের সহিত দেখে, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। তাই বলিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিশ্বাস মুছিয়া যায় নাই। যেমন কতক বিষয় হইতে বিশ্বাস উঠিয়া গিয়াছে, তেমন কতক বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, বিশ্বাসযোগ্য ‘বস্তু’ বা ‘বিষয়’-এর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।

বলা হয় যে, আল্লাহতা’লার অসাধ্য কোন কাজ নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ভক্তদের অনুরোধে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করেন। হযরত সোলায়মান নবী নাকি সিংহাসনে বসিয়া সপারিষদ শুন্যে ভ্রমণ করিতেন। তাই বলিয়া — ‘আল্লাহতা’লা ইচ্ছা করিলে জায়নামাজশুদ্ধ আমাকেও নিমেষের মধ্যে মক্কায় পৌঁছাইতে পারেন’ — এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন পীর ছাহেবের আছে কি? থাকিলে একবারও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াই বা উড়োজাহাজে চড়িবার কারণ কি? উড়োজাহাজে চড়িবার বিপদ আছে, ভাড়া আছে, আর সময়ও লাগে যথেষ্ট। তবুও উহার উপর জন্মিয়াছে বিশ্বাস।

অতীতে কোন কোন বোজর্গান হাঁটিয়াই নদী পার হইতে পারিতেন। যেহেতু তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নদী পার করাইবেন আল্লাহতা’লা, নৌকা বা জলযানের প্রয়োজন নাই। আর বর্তমানে খোদার উপর বিশ্বাস নাই, নদী পার হইতে সাহায্য লইতে হয় নৌকার।

সুফীগণ নাকি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিতে ও দেখিতে পাইতেন। এখন কয়টি লোকে উহা বিশ্বাস করে? বর্তমানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনে।

শাহ ছাহেবদের ‘কালাম’-এর তাবিজে কৃমি পড়ে না, কৃমি পড়ে স্যান্টেনাইন সেবনে। মানত-শিন্নিতে জ্বর ফেরে না, জ্বর ফেরাইতে সেবন করিতে হয় কুইনাইন। লোকে বিশ্বাস করিবে কোনটি? নানাবিধ রোগারোগ্যের জন্য পীরের দরগাহ হইতে হাসপাতালকেই লোকে বিশ্বাস করে বেশী। গর্ভিনীর সন্তান প্রসব যখন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তখন পানিপড়ার চেয়ে লোকে বেবী ক্লিনিকের (Baby Clinic) উপর ভরসা রাখে বেশী।

আজ মহাসমুদ্রের বুকে লোক যাতায়াত করে কোন বিশ্বাসে? সমুদ্রের গভীর জলের নীচে লোকে সাবমেরিন চালায় কোন বিশ্বাসে? মহাকাশ পাড়ি দেয় লোকে কোন বিশ্বাসে? যন্ত্রে বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। দ্রব্যগুণে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে কলেরা বসন্তের সময় দোয়া-কালামের পরিবর্তে ইনজেকশন ও টিকা লইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বাস ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হয় নাই, শুধু বিশ্বাসযোগ্য বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেখানে যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান জন্মিতেছে, সেইখানেই বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ়তর হইতেছে; আর যেখানে যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয় হইতে ক্রমশ বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। অর্থাৎ সন্দেহ জাগিতেছে। যে কথার বা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ নাই, যে বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই বা যাহা বিবেকবিরোধী, বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সে সকল ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।

ধর্মজগতে এমন কতগুলি বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে। তাই সততই মনে কতগুলি প্রশ্ন উদয় হয় এবং সেই প্রশ্নগুলির সমাধানের অভাবে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের শৈথিল্য ঘটে। ধর্মযাজকদের অধিকাংশের নিকটই সেই সকল প্রশ্নাবলীর সদুত্তর পাওয়া যায় না। অনেক সময় উত্তর দেওয়া দূরে থাক, শুধু প্রশ্ন করার জন্য উল্টা কাফেরী ফতোয়া দিতেও তাহাদের দেরী হয় না। অথচ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদী তাহাদের মতানুযায়ী পালন না করিলে তাহার উপর তাহারা সাধ্যমতো দল বাঁধিয়া অত্যাচার করিতেও ইতস্তত করে না। ধর্মের নাম করিয়া ধর্মবিরোধী কাজ করিতেও উহাদের বাধে না। পবিত্র কোরান যে — “লা ইকরাহা ফিদ্দীন”, অর্থাৎ ধর্মে জবরদস্তি নাই — সেদিকে উহারা ভ্রুক্ষেপ করে না। অধিকন্তু সরকারী আইন বাঁচাইয়া যতদূর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তাহা করিতেও ত্রুটি করে না। উপরন্তু রাজশক্তিকে হস্তগত করিয়া ধর্মের নামে অধর্মকে চালাইবার আকাশ-কুসুমও উহারা রচনা করিতেছে।

ধর্মরাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সাধারণত মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, আমরা এখন তাহার কতগুলি প্রশ্ন বিবৃত করিব এবং প্রশ্নগুলি কেন হইতেছে, তাহার হেতুস্বরূপ যথাযোগ্য ব্যাখ্যা প্রশ্নের সহিত সন্নিবেশিত করিব।

প্রথম প্রস্তাব

[আত্মা বিষয়ক]

১। আমি কে?

মানুষের আমিত্ববোধ যত আদিম ও প্রবল, তত আর কিছুই নাই। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি বাঁচিয়া আছি, আমি মরিব ইত্যাদি হাজার হাজার রূপে আমি আমাকে উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু যথার্থ ‘আমি’ — এই রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদ-মজ্জায় গঠিত দেহটিই কি ‘আমি’? তাহাই যদি হয় তবে মৃত্যুর পরে যখন দেহের উপাদানসমূহ পচিয়া-গলিয়া অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনে কতগুলি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আমার আমিত্ব থাকিবে না? যদি তাহাই হয় তবে আত্মাকে ‘আমি’ না বলিয়া ‘আমার’ — ইহা বলা হয় কেন? যখন কেহ দাবী করে যে দেহ আমার প্রাণ আমার এবং মন আমার, তখন দাবীদারটি কে?

২। প্রাণ কি অরূপ না সরূপ?

প্রাণ যদি অরূপ বা নিরাকার হয়, তবে দেহাবসানের পরে বিশ্বজীবের প্রাণসমূহ একত্র হইয়া একটি অখণ্ড সত্তা বা শক্তিতে পরিণত হইবে না কি? অবয়ব আছে বলিয়াই পদার্থের সংখ্যা আছে, নিরবয়ব বা নিরাকারের সংখ্যা আছে কি? আর সংখ্যা না থাকিলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে কি? পক্ষান্তরে প্রাণ যদি সরূপ বা সাকার হয়, তবে তাহার রূপ কি?

৩। মন ও প্রাণ কি এক?

সাধারণত আমরা জানি যে, মন ও প্রাণ এক নহে। কেননা উহাদের চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা আমাদের নিজেদের উপলব্ধি হইতে জানিতে পাইতেছি যে, ‘মন’ প্রাণের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ‘প্রাণ’ মনের উপর নির্ভরশীল নয়। মন নিষ্ক্রিয় থাকিলেও প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রাণ নিষ্ক্রিয় হইলে মনের অস্তিত্বই থাকে না। যেমন — ক্লোরোফরম প্রয়োগে মানুষের সংজ্ঞা লোপ ঘটে, অথচ দেহে প্রাণ থাকে, শ্বাসক্রিয়া, হৃৎক্রিয়া এমনকি পরিপাকক্রিয়াও চলিতে থাকে। অথচ তখন আর মনের কোন ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না। গভীর সুনিদ্রাকালেও কোন সংজ্ঞা থাকে না, ইহা দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু সংজ্ঞাহীন হইলেই দেহ নিষ্প্রাণ হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাণবিহীন মন থাকিতেই পারে না, কিন্তু মন বা সংজ্ঞাহীন প্রাণ অনেক সময়ই পাওয়া যায়, ইহাতে অনুমিত হয় যে, মন আর প্রাণ এক নহে। ইহাও অনুমিত হয় যে, সংজ্ঞা, চেতনা বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি মনেরই, প্রাণের নয়। প্রাণ রাগ, শোক, ভোগ ও বিলাসমুক্ত। এক কথায় প্রাণ চিরনির্বিকার।

জীবের জীবন নাকি যমদূত (আজরাইল) হরণ করেন। কিন্তু তিনি কি প্রাণের সহিত মনকেও হরণ করেন? অথবা প্রাণ যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মনকে তৎসঙ্গে থাকিতেই হইবে — এইরূপ কোন প্রমাণ আছে কি? নতুবা মনবিহীন প্রাণ পরকালের সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কিরূপে?

৪। প্রাণের সহিত দেহ ও মনের সম্পর্ক কি?

দেহ জড় পদার্থ। কোন জীবের দেহ বিশ্লেষণ করিলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি নানা প্রকার মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। পদার্থসমূহ নিষ্প্রাণ। কাজেই পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রিত অবস্থাকেই প্রাণ বলা যায় না। পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রণ এবং আরও কিছুর ফলে দেহে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। ঐ ‘আরও কিছু’কে আমরা মন বলিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের দেহ, মন ও প্রাণে কিছু সম্পর্ক বা বন্ধন আছে কি? থাকিলে তাহা কিরূপ? আর না থাকিলেই বা উহারা একত্র থাকে কেন?

৫। প্রাণ চেনা যায় কি?

কোন মানুষকে ‘মানুষ’ বলিয়া অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা তাহার রূপ বা চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পাই, প্রাণ দেখিয়া নয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে রূপ দেখিয়াই চিনি, সম্বোধন করি, তাহাদের সাথে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিষ্পন্ন করি। প্রাণ দেখিয়া কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই। তদ্রুপ — পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা ইত্যাদিকে আমরা উহাদের রূপ দিখিয়াই চিনিয়া থাকি। এই রূপ বা চেহারা দেহীর দেহেই প্রকাশ পাইয়া তাকে। যখন দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকিবে না অর্থাৎ মৃত্যুর পরে দেহহীন প্রাণকে চিনিবার উপায় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বা জীবের মন, জ্ঞান ও দৈহিক গঠনে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, উহাদের প্রাণেও কি তেমন বৈচিত্র্য আছে? অর্থাৎ বিভিন্ন জীবের প্রাণ কি বিভিন্নরূপ?

৬। আমি কি স্বাধীন?

‘আমি’ মনুষ্যদেহধারী মনপ্রাণবিশিষ্ট একটি সত্তা। প্রাণশক্তিবলে আমি বাঁচিয়া আছি, মনে নানা প্রকার কার্য করিবার স্পৃহা জাগিতেছে এবং দেহের সাহায্যে কার্যাবলী নিষ্পন্ন করিতেছি। আমি যে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী, তাহা আমার কার্যাবলীর মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, আমি স্বাধীন কি-না। যদি আমি স্বাধীন হই অর্থাৎ আমার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঈশ্বরের না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ‘সর্বশক্তিমান’ নামের সার্থকতা কি? আর যদি আমি স্বাধীন না-ই হই, আমার কার্যাবলীর ফলাফলস্বরূপ পাপ বা পুণ্যের জন্য আমি দায়ী হইব কিরূপে?

৭। অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে?

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটির অভাব থাকিলে, ঐ ইন্দ্রিয়টির মাধ্যমে যে জ্ঞান হইতে পারিত,তাহা আর হয় না। যে অন্ধ বা বধির, সে আলো বা শব্দে জ্ঞান পাইতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও নষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পরে শরীর ও ইন্দ্রিয়বিহীন আত্মার জ্ঞান থাকিবে কি? থাকিলে তাহা কিরূপে থাকিবে?

৮। প্রাণ কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে?

কেহ কেহ বলেন যাবতীয় জীবের বিশেষত মানুষের প্রাণ একই সময় সৃষ্টি হইয়া ‘ইল্লিন’ নামক স্থানে রক্ষিত আছে। তথা হইতে রমণীদের গর্ভের তৃতীয় কি চতুর্থ মাসে প্রাণ ভ্রূণে আবির্ভূত হয়। গর্ভস্থ শিশুর দেহে আল্লাহতা’লার হুকুমে প্রাণ নিজেই আসে, না কোন ফেরেস্তা প্রাণকে শিশুর দেহে ভরিয়া দিয়া যায়, তাহা জানি না; কিন্তু ধর্মাধ্যায়ীগণ ইহা নিশ্চিত করিয়াই বলেন যে, একটি জীবের দেহে একটি প্রাণই আমদানী হয়। ইহা কেহ কখনও বলেন না যে, একটি জীবের একাধিক প্রাণ থাকিতে পারে বা আছে। ‘পঞ্চপ্রাণ’ বলিয়া যে একটি বাক্য আছে, যথা — প্রাণ, আপ্রাণ, সমান, উদান ও ধ্যান—উহা হইল শরীরস্থ বায়ুর পাঁচটি অবস্থা মাত্র। প্রাণশক্তি একই।

সচরাচর এক গর্ভে মানুষ জন্মে একটি। কিন্তু বিড়াল, কুকুর, ছাগ ও শৃগালাদি প্রায়ই একাধিক জন্মিয়া থাকে। মানুষেরও যমজ সন্তান হওয়া চলতি ঘটনা, ক্বচিৎ চারি-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিবার কথাও শোনা যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রে কি প্রতি গর্ভে একাধিক প্রাণ আমদানী হয়, না একটি প্রাণই বিভক্ত হইয়া বহুর সৃষ্টি হয়?

কেঁচো ও শামুকাদি ভিন্ন যাবতীয় উন্নত জীবেরই নারী-পুরুষ ভেদ আছে, ক্বচিৎ নপুংসকও দেখা যায়। কিন্তু জীবজগতে নারী ও পুরুষ, এই দুই জাতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতিটি জীব বা মানুষ জন্মিবার পূর্বেই যদি তাহার স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট প্রাণ সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রাণেও লিঙ্গভেদ আছে কি? যদি থাকেই, তাহা হইলে অশরীরী নিরাকার প্রাণের নারী, পুরুষের চিহ্ন কি? আর যদি প্রাণের কোন লিঙ্গভেদ না থাকে, তাহা হইলে এক জাতীয় প্রাণ হইতে ত্রিজাতীয় প্রাণী জন্মে কিরূপে? লিঙ্গভেদ কি শুধু জীবের দৈহিক রূপায়ণ মাত্র? তাহাই যদি হয়, তবে পরলোকে মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী ইত্যাদি নারী-পুরুষভেদে থাকিবে কিরূপে? পরলোকেও কি লিঙ্গজ দেহ থাকিবে?

প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোন জীবের দেহে প্রাণ না থাকিলে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বরং নির্জীবদেহ জৈবধর্ম হারাইয়া জড় পদার্থের ধর্ম পায় এবং তাহা নানারূপ রসায়নিক পরিবর্তের ফলে রূপান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাতৃগর্ভস্থ মানবশিশু যদি তিন-চারি মাস বয়সের সময়ে প্রাণপ্রাপ্ত হয়, তবে সে মাতা-পিতার মিলন মুহুর্তের পর হইতে নিষ্প্রাণ (ভ্রূণ) অবস্থায় বৃদ্ধি পায় কেন এবং পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া যায় না কেন? প্রাণের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন বৃক্ষের একটি হইতে দশটি শাখা কাটিয়া রোপন করিলে তাহা হইতে পৃথক পৃথক দশটি জীবিতবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এই রোপিত দশটি বৃক্ষের যে দশটি স্বতন্ত্র জীবন, উহা কোথা হইতে, কোন সময়, কিভাবে আসে? স্বর্গ হইতে কোন দূতের মারফতে, না পূর্ব বৃক্ষ হইতে?

সদ্য বধ করা গরু, মহিষ বা ছাগলাদির কাটা মাংস যাহারা স্বহস্তে নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাহারা কেহ কেহ হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কতগুলি খণ্ডিত মাংস আঘাতে সাড়া দেয়। যে জন্তুটিকে বধ করিবার পর উহার দেহ শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করা হয়, উহার মাংসখণ্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া আঘাতে সাড়া দেয় বা স্পন্দিত হয় কেন? কোন রকম আঘাতে সাড়া দেওয়াটি জীবন বা জীবিতের লক্ষণ, কিন্তু মৃত প্রাণীর মাংসখণ্ডে জীবন কোথা হইতে আসে? কোন জীবের জীবন যমদূত হরণ করিয়া লওয়ার পরেও কি প্রাণের কিছু অংশ জীবদেহে থাকিতে পারে? আর থাকিলেও কি একটি প্রাণের শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হওয়া সম্ভব?

জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাণীদেহ কতগুলি জীবকোষ (Cell)-এর সমবায়ে গঠিত। জীবকোষগুলি প্রত্যেকে জীবন্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে জীবিত। সাপ, কেঁচো, টিকটিকি ইত্যাদির লেজ কাটিয়া ছিড়িয়া ফেলিলে, তাহা দেহ হইতে দূরে পড়িয়াও লাফাইতে থাকে। এক্ষেত্রে জন্তুটির একটি প্রাণ দুইস্থানে থাকিয়া নড়াচড়া করিতেছে না। লেজস্থিত জীবকোষগুলি স্বতন্ত্র জীবনের কিছু সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তেমন স্বতন্ত্রভাবে মরিতেও পারে। মানুষের খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি এবং কতিপয় ক্ষতরোগ আরোগ্য হইলে রুগ্নস্থান হইতে যে মর্যমাস (মৃত চর্মের ফুস্কুড়ি) উঠিয়া থাকে, উহাই জীবকোষের স্বতন্ত্র মৃত্যুর নিদর্শন। ইহা ভিন্ন যে কোন জীবিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মৃত্যুতেও জীবকোষের স্বতন্ত্র মৃত্যু সূচিত করে।

একটি জীবকোষ বিভাজন প্রণালীতে দুইটিতে, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটিতে পরিণত হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। মানুষের বেলায়ও একটি মাত্র ডিম্বকোষ (Egg cell) আর একটি জননকোষ (Germ cell) একত্র মিলিত হইয়া বিভাজন প্রণালীতে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে বহু কোটি জীবকোষের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। একটি মানুষের প্রাণ বহু কোটি প্রাণের সমবায়ী শক্তি। আমরা উহার নাম দিতে পারি ‘মহাপ্রাণ’। কাজেই একটি জন্তুর দেহে প্রাণ ‘বহু’ কিন্তু মহাপ্রাণ ‘একটি’। জীবদেহের যাবতীয় জীবকোষের এককালীন মৃত্যুকে অর্থাৎ মহাপ্রাণের তিরোধানকে আমরা জীবের ‘মৃত্যু’ বলি এবং জীবদেহের কোন অংশের জীবকোষের মৃত্যুকে বলি ‘রোগ’।

উপরোক্ত ধর্মীয় ও জীবতত্ত্বীয় মতবাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনটি?

দ্বিতীয় প্রস্তাব

[ঈশ্বর বিষয়ক]

১। আল্লাহর রূপ কি?

জগতের প্রায় সকল ধর্মই একথা স্বীকার করে যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার ও সর্বব্যাপী। কথা কয়টি অতীব সহজ ও সরল। কিন্তু যখন হিন্দুদের মুখে শোনা যায় যে, সৃষ্টি পালনের উদ্দেশ্যে ভববান মাঝে মাঝে সাকারও হইয়া থাকেন ও যুগে যুগে ‘অবতার’রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন এবং যখন খৃষ্টানদের নিকট শোনা যায় যে পরম সত্তা — ‘ভগবান, মশীহ, পরমাত্মা’ — এই ত্রিত্বে প্রকাশ পাইতেছে; আবার যখন মুসলিম ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে আল্লাহতা’লা আরশে ‘কুরছি’র উপর বসিয়া রেজোয়ান নামক ফেরেস্তার সাহায্যে বেহেস্ত, মালেক নামক ফেরেস্তার সাহায্যে দোজখ, জেব্রাইলের সাহায্যে সংবাদ এবং মেকাইলকে দিয়া খাদ্য বন্টন ও আবহাওয়া পরিচালনা করেন — তখনই মন ধাঁধায় পড়ে, বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়। মনে প্রশ্ন জাগিতে থাকে — নিরাকার সর্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্টি পালনে সাকার হইতে হইবে কেন? অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশে ত্রিত্বের আবশ্যক কি? সর্বব্যাপী আল্লাহতা’লার স্থায়ী আসনে অবস্থান কিরূপ এবং বিশ্বজগতের কার্য পরিচালনার জন্য ফেরেস্তার সাহায্যের আবশ্যক কি?

২। খোদাতা’লা কি মনুষ্যভাবাপন্ন?

আল্লাহতা’লা দেখেন, শোনেন, বলেন ইত্যাদি শুনিয়া সাধারণ মানুষের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে — তবে কি আল্লাহর চোখ, কান ও মুখ আছে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আছে। তবে তাহা মানুষের মত নয়, কুদরতি। কিন্তু ‘কুদরতি’ বলিতে কিরূপ বুঝায়, তাহা তাঁহারা ব্যখ্যা করেন না। আবার যখন শোনা যায় যে, খোদাতা’লা অন্যায় দেখিলে ক্রুদ্ধ হন, পাপীদের ঘৃণা করেন, কোন কোন কাজে খুশী হন ও কোন কোন কাজে হন বেজার, তখন মানুষ ভাবে — খোদার কি মানুষের মতই মন আছে? আর খোদার মনোবৃত্তিগুলি কি মানুষেরই অনুরূপ? ইহারও উত্তর আসে যে, উহা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। আবার যখন চিন্তা করা যায় যে, খোদাতা’লার জগত-শাসন প্রণালী বহুলাংশে একজন সম্রাটের মত কেন এবং তাঁহার এত আমলা-কর্মচারীর বাহুল্য কেন? উহার উত্তর পাওয়া যায় যে, সম্রাট হইলে তিনি অদ্বিতীয় সম্রাট, বাদশাহের বাদশাহ, ক্ষমতা তাঁহার অসীম।

উত্তর যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে অসাধারণ যাহাদের মনীষা তাঁহারা হয়ত বুঝিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ ইহাতে কিছু বুঝিতে পাইল কি?

৩। স্রষ্টা কি সৃষ্ট হইতে ভিন্ন?

ঈশ্বর যদি তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব অক্ষুণ্ন থাকিলে কোন সৃষ্ট-পদার্থ এমনকি পদার্থের অণু-পরমাণুও ঈশ্বর-শূন্য হইতে পারে না। অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই ঈশ্বরময়। মূল কথা — বিশ্ব ঈশ্বরময়, ঈশ্বর বিশ্বময়।

ধর্ম যদিও ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বে সন্দেহ করে না, কিন্তু একথাও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে না যে, জগতের যাবতীয় জৈব-অজৈব, পাক এবং নাপাক সকল বস্তুই ঈশ্বরে ভরপুর। বিশ্বাস যদি করিত, তবে নাপাক বস্তুকে ঘৃণা করিবার কারণ কি?

এখন এই উভয়সংকট হইতে ধর্মে বিশ্বাস বাঁচাইয়া রাখার উপায় কি?

৪। ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী, না নিয়মতান্ত্রিক?

‘নিয়মতন্ত্র’ হইল কোন নির্ধারিত বিধান মানিয়া চলা এবং উহা উপেক্ষা করাই হইল ‘স্বেচ্ছাচারিতা’। ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার মহত্ত্বের লাঘব হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক হইলে তিনি তাঁহার ভক্তদের অনুরোধ রক্ষা করেন কিরূপে?

সুপারিশ রক্ষার অর্থই হইল, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা। অর্থাৎ স্বয়ং যাহা করিতেন না, তাহাই করা। ঈশ্বর কি কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ বা সুপারিশে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না?

৫। আল্লাহ ন্যায়বান না দয়ালু?

অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন, বিচারক্ষত্রে ‘ন্যায়’ ও ‘দয়া’র একত্র সমাবেশ অসম্ভব। কেননা দয়া করিলে ন্যায়কে উপেক্ষা করিতে হইবে এবং ন্যায়কে বজায় রাখিতে হইলে দয়ামায়া বিসর্জন দিতে হইবে।

বলা হয় যে, আল্লাহ ন্যায়বান এবং দয়ালু। ইহা কিরূপে সম্ভব? তবে কি তিনি কোন ক্ষেত্রে ন্যায়বান আর কোন ক্ষেত্রে দয়ালু?

৬। আলাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে কি?

বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত তাঁহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার ‘সর্বশক্তিমান’ নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহর ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?

৭। নিরাকারের সাথে নিরাকারের পার্থক্য কি?

‘আল্লাহ’ নিরাকার এবং জীবের ‘প্রাণ’ও নিরাকার। যদি উভয়ই নিরাকার হয়, তবে ‘আল্লাহ’ এবং ‘প্রাণ’ — এই দুইটি নিরাকারের মধ্যে পার্থক্য কি?

৮। নিরাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় কিভাবে?

ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, বেহেস্তে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ (নুর ও আলোরূপে) দর্শন দান করিবেন। যিনি চির অনন্ত, চির অসীম, তিনি কি চির-নিরাকার নহেন?

বিজ্ঞানীদের মতে — স্থূল অথবা সূক্ষ, যে রূপেই হউক না কেন, কোন রকম পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আলো একটি পদার্থ। উহার গতি আছে এবং ওজনও আছে। নিরাকার আল্লাহ যদি তাঁহার ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য নুর বা আলো রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুদের ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশে অর্থাৎ অবতারে দোষ কি?

৯। স্থান, কাল ও শক্তি — সৃষ্ট না অসৃষ্ট?

এ কথা সত্য যে, ‘সৃষ্টিকর্তা’ বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি হইবেন এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু ধর্মজগতে তাঁহাকে চিত্রিত করা হইয়াছে বিবিধ রূপে এবং তাঁহার সংজ্ঞা ও সংখ্যা সব ক্ষেত্রে এক রকম নহে। বিশেষত ধর্মরাজ্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রেই ‘ব্যক্তি’রূপে। বলা হয় যে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার; অথচ প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষে তাঁহার চোখ, মুখ ও কান আছে — তাহার আভাস পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে। এমনকি তাঁহার পুত্র-কন্যা-পরিবারেরও বর্ণনা পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে।

সৃষ্টিকর্তা হইলেন — যিনি সৃষ্টি করেন বা করিয়াছেন। কোন সৃষ্ট পদার্থ স্রষ্টার চেয়ে বয়সে অধিক হইতে পারেনা, এমনকি সমবয়সীও না? কোন কুমার একটি হাঁড়ি তৈয়ার করিল, এক্ষেত্রে হাঁড়ি কখনও কুমারের বয়োজ্যেষ্ঠ বা সমবয়সী হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্তার আগে কর্ম অথবা কর্তা ও কর্ম একই মুহুর্তে জন্মিতে পারে না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

কোন পদার্থের সৃষ্টিকাল যতই অতীত বা মহাতীত হউক না কেন, উহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা ‘সৃষ্টি’ তাহা নিশ্চয় কোন এক সময়ে উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বিশ্বে এমন কোন বিষয় আছে, আমরা যাহার আদি, অন্ত, সীমা ও আকার কল্পনা করিতে পারি না। যেমন — স্থান, কাল ও শক্তি। বলা হইয়া থাকে যে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার, পক্ষান্তরে স্থান, কাল এবং শক্তিও অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। যথাক্রমে এ বিষয় আলোচনা করিতেছি।

১) স্থান — বিশের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন স্থানে অবস্থিত আছে। ‘স্থান’ (Space) পদার্থপূর্ণ অথবা পদার্থশূন্য, দুইই থাকিতে পারে। কিন্তু ‘স্থান’কে থাকিতেই হইবে।

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে। এমনকি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে সৃষ্টির দিন-তারিখও দেওয়া আছে। সে যাহা হউক, কোন কিছু বা সব কিছু সৃষ্টির পূর্বে — পদার্থশূন্য থাকিলেও যে ‘স্থান’ ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, ‘স্থান অনাদি’।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্টি হইয়া কোন ‘স্থান’-এ অবস্থান করিতেছে এবং উহারা বিলয় হইলেও ঐ স্থানসমূহ থাকিবে। কেননা, শুন্যস্থান কখনও বিলয় হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, ‘স্থান অনন্ত’।

পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলিয়াছেন, “বিশ্ব অসীম অথচ সসীম”। অর্থাৎ নক্ষত্র-নীহারিকাদির পার্থিব জগত সসীম, কিন্তু ‘স্থান’ অসীম। বিশ্বের ‘শেষ প্রান্ত’ বলিয়া এমন কোন সীমারেখা কল্পনা করা যায় না, যাহার বহিরভাগে আর ‘স্থান’ নাই। সুতরাং ‘স্থান অসীম’।

আমরা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি শুধু পদার্থকে, স্থানকে নয়। স্থান পদার্থের ন্যায় লাল, কালো, সবুজাদি রঙ, লম্বা-চওড়া ইত্যাদি আকৃতিবিশিষ্ট নয়। স্থানের কোন অবয়ব নাই। উহা আকৃতিহীন ও অদৃশ্য। অর্থাৎ নিরাকার।

২) কাল — কাল বা সময়কে আমরা দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই শুধু ঘটনাকে। কেহ কেহ বলেন যে ‘কাল’ বা ‘সময়’ নামে কোন কিছু নাই, ‘কাল’ হইল ঘটনা পর্যায়ের ফাঁকমাত্র। সাধারণত কালকে আমরা তিনভাবে বিভক্ত করিয়া থাকি। যথা — ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, ‘বর্তমান’ নামে কোন কালই নাই। কেননা কাল সতত গতিশীল। যাহা গতিশীল তাহার স্থিরতা বা বর্তমানতা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ হইতে কাল তীব্রগতিতে আসে এবং নিমেষে অতীতে চলিয়া যায়। এক সেকেণ্ডকে হাজার ভাগ করিলে যে সময়টুকু পাওয়া যায়, সেই সময়টুকু কাল দাঁড়াইয়া থাকে না ‘বর্তমান’ নামে আখ্যায়িত হইবার প্রত্যাশায়। বর্তমান হইল — অতীত এবং ভবিষ্যতের সন্ধিস্থল মাত্র। উহার কোন বিন্দুতেই কাল এতটুকু স্থিত বা বর্তমান থাকে না। তবে আমরা যে বর্তমান যুগ, বর্তমান বৎসর, বর্তমান ঘটনা ইত্যাদি বলিয়া থাকি, উহা হইল — অতীত এবং ভবিষ্যতের সংমিশ্রণ। যাক সে কথা।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কোন এক সময়ে কিন্তু ‘সময়’কে সৃষ্টি করিয়াছেন কোন সময়ে, তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এরূপ কল্পনা করা মোটেই কষ্টকর নয় যে, এমন একটি সময় ছিল যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে যে ‘কাল’ ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে, কাল ‘অনাদি’। পক্ষান্তরে — মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইবার পর — কাল আর থাকিবে না, তাহাও মানব কল্পনার বাহিরে। সুতরাং বলিতে হয় যে, কাল ‘অনন্ত’।

বিশ্বে, মহাবিশ্বে অথবা আরও বাহিরে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে কাল নাই। কালকে কোনস্থানে সীমিত রাখা যায় না। সুতরাং কাল ‘অসীম’। অধিকন্তু কাল ‘নিরাকার’ও বটে।

৩) শক্তি — ‘শক্তি বলিতে আমরা বুঝি যে, উহা কাজ করিবার ক্ষমতা। শক্তিকে জানিতে বেশী দূর যাইতে হয় না। কেননা উহা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে, যাহার সাহায্যে আমরা উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও নানাবিধ কাজকর্ম করিয়া থাকি। কিন্তু শুধু গায়ের শক্তিতেই সকল রকম কাজ করা যায় না, অন্যান্য রকম শক্তিরও দরকার। গায়ের শক্তিতে কোন কিছু দেখা বা শোনা যায় না, গায়ের জোর থাকা সত্ত্বেও অন্ধ বা বধির ব্যক্তিরা দেখে না বা শোনে না, উহার জন্য চাই দর্শন ও শ্রবণশক্তি। শুধু তাই নয়, আরও অনেক রকম শক্তি আমাদের দরকার এবং উহা আছেও। যেমন — বাকশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি, ধীশক্তি, মননশক্তি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি জীবনীশক্তি। আমাদের দেহের মধ্যে যেমন রকম-রকম শক্তি আছে, এমন প্রকৃতিরাজ্যেরও নানাবিধ শক্তি আছে; যেমন — তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি।

বস্তুজগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার মধ্যে কোনরূপ শক্তি নাই। সামান্য একটিও দুর্বাপত্রেরও রোগ নিরাময় করিবার শক্তি আছে। মূল কথা এই যে, এই জগৎটিই শক্তির লীলাখেলা। অর্থাৎ — শক্তি জগৎময় এবং জগৎ শক্তিময়।

বিজ্ঞানী প্রবর আইনস্টাইন বলিয়াছেন যে, ‘পদার্থ’ শক্তির রূপান্তর মাত্র। শক্তি সংহত হইয়া হয় পদার্থের উৎপত্তি এবং পদার্থের ধ্বংসে হয় শক্তির উদ্ভব। কি পরিমাণ শক্তির সংহতিতে কি পরিমাণ পদার্থ এবং কি পরিমাণ পদার্থ ধ্বংসে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি অংকের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি মটর পরিমাণ পদার্থকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারিলে তাহা হইতে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা দ্বারা বড় রকমের একখানা মালাবাহী জাহাজ চালানো যাইবে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত। আইনস্টাইনের এই সূত্র ধরিয়াই অধুনা হইয়াছে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই জগতে জৈবাজৈব সমস্ত পদার্থই শক্তির রূপান্তর। অর্থাৎ জগতের সব কিছু সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ‘শক্তি’।

কোনরূপ কাজ করিতে হইলেই আগে চাই সেই কাজটি সমাধা করিবার মত শক্তি। অর্থাৎ শক্তি আগে ও কাজ পরে। এই জগত ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টিকাজেও তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল শক্তির। যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে তাঁহার শক্তিও আছে। আমরা এমন একটি সময়কে কল্পনা করিতে পারি না, যখন ঈশ্বর ছিলেন অথচ তাঁহার শক্তি ছিল না। ঈশ্বর অনাদি। কাজেই শক্তিও ‘অনাদি’। পক্ষান্তরে আমরা এমন একটি সময়কে কল্পনা করিতে পারি না, যখন কোনরূপ পদার্থ না থাকিলেও শক্তি থাকিবে না। কাজেই মানিতে হয় যে, ‘শক্তি অনন্ত’।

কোন পদার্থ বা পদার্থের অণুপরমাণুও যেমন শক্তিবিহীন নয়, তেমন সৌরজগত, নক্ষত্র বা নীহারিকাজগত অথবা তাহারও বহির্দেশের কোথায়ও শক্তিবিরল জায়গা নাই। শক্তি কোন স্থানে সীমিত নয়। অর্থাৎ ‘শক্তি অসীম’।

তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি ইত্যাদি নানাবিধ শক্তির আমরা ক্রিয়া দেখিতেছি। কিন্তু কখনও শক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না। আমরা প্রাণশক্তিবলে বাঁচিয়া আছি এবং নানারূপ কর্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাণশক্তি দেখিতে পাইতেছি না। কেননা, শক্তির কোন আকার নাই, ‘শক্তি নিরাকার’।

এ যাবত যে সমস্ত আলোচনা করা হইল, তাহাতে মনে হয় যে, ঈশ্বর যেমন অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার, তেমনই স্থান, কাল ও শক্তি — ইহারা সকলেই অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কি সৃষ্ট না অসৃষ্ট। অর্থাৎ ঈশ্বর কি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না অনাদিকাল হইতে ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে? যদি বলা হয় যে, ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে; এবং যদি বলা হয় যে, ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি — তবে পরমেশ্বর ‘স্থান’কে সৃষ্টি করিলেন কোন স্থানে থাকিয়া, ‘কাল’কে সৃষ্টি করিলেন কোন কালে এবং ‘শক্তি’কে সৃষ্টি করিলেন কোন শক্তির দ্বারা?

১০) সৃষ্টি যুগের পূর্বে কোন যুগ?

ধর্মীয় মতে, হঠাৎ পরমেশ্বরের খেয়াল হইল যে, তিনি সৃষ্টি করিবেন — জীব ও জগত। তিনি আদেশ দিলেন, ‘হইয়া যাও’ — অমনি হইয়া গেল জগত এবং পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ও মনষ্যাদি সবই। বিশ্বচরাচরের যাবতীয় সৃষ্টিকার্য শেষ হইতে সময় লাগিল মাত্র ছয়দিন[১]। কিন্তু অনাদিকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পরমেশ্বর হঠাত সক্রিয় হইলেন কেন, ধর্মযাজকগণ তাহা ব্যখ্যা করেন না।

জীব ও জগত সৃষ্টির পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে মানুষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উহার এক এক ভাগকে বলা হয় এক-একটি যুগ। হিন্দুশাস্ত্রমতে যুগ চারিটি। যথা — সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। উহাদের ব্যাপ্তিকা যথাক্রমে — সত্যযুগ ১৭,২৮,০০০, ত্রেতাযুগ ১২,৯৬,০০০, দ্বাপর ৮,৬৪,০০০, এবং কলি ৪,৩২,০০০ বৎসর। আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের মোট বয়সের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। কিন্তু কলি যুগটি শেষ হইতে এখনও প্রায় ৪,২৭,০০০ বৎসর বাকি[২]। সুতরাং আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের অতীত বয়স মাত্র ৩৮,৯৩,০০০ বৎসর [ইহা বিজ্ঞানীদের সর্বাধুনিক প্লিষ্টোসেন উপযুগটির সমানও নহে। এই উপযুগটির বর্তমান বয়স প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর]।

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ মতে, জীব ও জগত সৃষ্টি হইয়াছে খৃ.পূ. ৪০০৪ সালে[৩] এবং বর্তমানে খৃ. ১৯৭২। সুতরাং এই মতে জগতের বর্তমান বয়স ৫৯৭৬ বৎসর। অর্থাৎ প্রায় ছয় হাজার বৎসর (ইহা হাস্যকররূপে অল্প)।

কাইপারাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে আমাদের সূর্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহারও ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল আমাদের নক্ষত্র জগত। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে আমাদের পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বৎসর।[৪]

উক্ত চারিশত কোটি বৎসরকে বিজ্ঞানীগণ (ভূগর্ভস্থ স্তরসমূহের ক্রমানুসারে) কয়েকটি যুগ বা উপযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। এখন হইতে ৫০ কোটি বৎসর পূর্বের যাবতীয় সময়কে একত্রে বলা হয় ‘প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগ (Archaeo zoic)। এই যুগের প্রথম দিকে পৃথিবীতে কোনরূপ জীব বা জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। এই যুগটি অতিবাহিত হইয়াছিল — জ্বলন্ত পৃথিবী নির্বাপিত হইয়া তরল ও কঠিন হইতে এবং উত্তাপ কমিয়া জল-বায়ু সৃষ্টি হইয়া প্রাণীদের যুগ (Placo Zoic) ৩১ কোটি বৎসর, মধ্যজীবীয় যুগ বা সরীসৃপদের যুগ (Meso Zoic) ১২ কোটি বৎসর ও নবজীবীয় যুগ বা স্তন্যপায়ীদের যুগ (Caino Zoic) ৭ কোটি বৎসর (এই যুগটি এখনও চলিতেছে)।[৫]

জীববিজ্ঞানীদের মতে, প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের শেষের দিকে পৃথিবীতে জীবন বা জীবের সূত্রপাত হইয়াছিল মাত্র এবং উহা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পাইয়াছে নবজীবীয় যুগে। এই যুগেই হইয়াছে পশু, পাখী, মানুষ ইত্যাদি উন্নতমানের জীবের আবির্ভাব।

আলোচ্য যাবতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল কোন মতে মাত্র ছয় হাজার বৎসর এবং কোন মতে এক হাজার কোটি বৎসর। ধর্ম বা বিজ্ঞান, যে কোন মতেই হউক না কেন, সৃষ্টির পর হইতেই যুগ গণনা করা হইয়া থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে ইহাকে আমরা বলিতে পারি ‘সৃষ্টি-যুগ’। এই সৃষ্টি যুগেই দেখা যায় সৌরজগত, নক্ষত্রজগত ইত্যাদির পরিচালন এবং জীবজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণ ইত্যাদি পরমেশ্বরের যত সব কর্ম-তৎপরতা।

ঈশ্বর অনাদি এবং ‘কাল’ও অনাদি। কিন্তু যুগসমূহ অনাদি নয়, উহা সাময়িক। যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে কালও আছে। সেই ‘অনন্ত কাল’-এর সাথে কয়েক হাজার বা কোটি বৎসরের সময়ের তুলনাই হয় না। এমন এক কাল নিশ্চয়ই ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। সেই ‘অনাদি কাল’কে আমরা বলিতে পারি ‘অনাদি যুগ’ বা ‘অসৃষ্ট-যুগ’। সে অনাদি-অসৃষ্ট যুগে পরমেশ্বর কি করিতেন?

১১। ঈশ্বর কি দয়াময়?

‘দয়া’ একটি মহৎ গুণ, এই গুণটির অধিকারীকে বলা হয় ‘দয়াবান’। মানুষ ‘দয়াবান’ হইতে পারে, কিন্তু ‘দয়াময়’ হইতে পারে না। কেননা মানুষ যতই ঐ গুণটির অধিকারি হউক না কেন, উহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আর ঈশ্বর ঐ গুণে পূর্ণ, তাই তাঁহার একটি নাম ‘দয়াময়’।

কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুন্ঠন করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ — তবে তাহাকে ‘দয়াময়’ বলা যায় কি? হয়ত ইহার উত্তর হইবে — ‘না’। কিন্তু উক্তরূপ কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন ‘দয়াময়’ নামে। এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

জীবজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে ‘দয়াময়’ বটে। কিন্তু তখন তিনি কি খাদ্য-প্রাণীর কাছেও দয়াময়? যখন একটি সর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি সর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হন তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? ঈশ্বর এক জীবকে অন্য জীবের খাদ্য নির্বাচন না করিয়া নির্জীব পদার্থ অর্থাৎ সোনা, রূপা, লোহা, তামা, মাটি, পাথর ইত্যাদি নির্বাচন করিতে পারিতেন কি না? না পারিলে কেঁচোর খাদ্য মাটি হইল কিরূপে?

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবেরা সকলেই তাঁহার দয়ার সমানাংশ প্রাপ্তির দাবীদার। কিন্তু তাহা পাইতেছে কি? খাদ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ঈশ্বর মানুষের জন্য চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি অসংখ্য রকম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পশু-পাখীদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ঘাস-বিচালী, পোকা-মাকড় আর কুকুরের জন্য বিষ্ঠা। ইহাকে ঈশ্বরের দয়ার সমবন্টন বলা যায় কি?

কাহারও জীবন রক্ষা করা যদি দয়ার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদক ব্যাপারে ঈশ্বর ‘সদয়’-এর চেয়ে ‘নির্দয়’ই বেশী। তবে কতগুণ বেশী, তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবনরক্ষার জন্য তিনি কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন? কে জানে তিনি একটি শৌল, গজাল, বোয়াল মাছ এবং একটি বক পাখীর জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে কয়টি চুনো মাছ হত্যা করেন? আমিষভোজী জীবদের প্রতি ঈশ্বরের এত অধিক দয়া কেন? তিনি কি হতভাগাদের ‘দয়াময়’ নহেন?

বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ ঈশ্বরের সখের সৃষ্ট জীব। তাই মানুষের উপর তাঁহার দয়া-মায়াও বেশী। কিন্তু মানুষ ভেদে তাঁহার দয়ার তারতম্য কেন? ঈশ্বর দয়া করিয়া সকল মানুষকেই প্রাণদান করিয়াছেন এবং দান করিয়াছেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সমান মাপে। অথচ মানুষের জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যাপারেই ঈশ্বরের দয়ার সমবন্টন নাই কেন? কেহ সুরম্য হর্মে বাস করে সাততলায় এবং কেহবা করে গাছতলায়। কেহ পঞ্চামৃত (দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-মধু-চিনি) আহার করে এবং কেহ জল-ভাতে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় না কেন? কেহ লম্ফ-ঝম্ফ ও দৌড় প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করে, কেহ মল্লযুদ্ধে পদক পায়; আবার অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গেরা রাস্তায় বসিয়া অন্যের পায়ে আঘাত পায়। ঈশ্বরের দয়াবন্টনে এরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন? আর ‘ভাগ্য’ বলিয়া কিছু আছে কি-না। থাকিলে কাহারও ভাগ্যে চিরশান্তি নাই কেন? ভাগ্যের নিয়ন্তা কে?

কাহারও জীবন রক্ষা করা দয়ার কাজ বটে, কিন্তু কাহাকেও বধ করা দয়ার কাজ নহে। বরং উহা দয়াহীনতার পরিচয়। জগতে জীবের বিশেষত মানুষের জন্মসংখ্যা যত, মৃত্যুসংখ্যা তত। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে ঈশ্বর যেই পরিমাণ সদয়, সেই পরিমাণ নির্দয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সদয়তা ও নির্দয়তার পরিমাণ এক্ষেত্রে সমান।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেহ কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার, নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়-বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?

তৃতীয় প্রস্তাব

[পরকাল বিষয়ক]

১। জীবসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

কেহ কেহ বলেন, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল — আল্লাহর নাম ও গুণ কীর্তন করা। তাহাই যদি হয়, তবে ইতর জীব সৃষ্টির কারণ কি? তাহারাও যদি ঐ পর্যায়ে পড়ে, তাহা হইলে তাহাদেরও বিচারান্তে স্বর্গ বা নরকবাসী হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইবে কি? বলা হয় যে, মানুষ ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞানের বৈষম্য আছে, তাই পরকালেও উহাদের মধ্যে বৈষম্য থাকিবে। বৈষম্য আছে বটে, কিন্তু একবারেই জ্ঞানহীন কোন জীব আছে কি? অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে অতি বৃহৎ হস্তী অবধি প্রত্যেকেই ন্যুনাধিক জ্ঞানের অধিকারী। কাক, শৃগাল, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির বুদ্ধিবৃত্তির নিকট সময় সময় সুচতুর মানুষও হার মানে এবং বোলতা, ভীমরুল, মধুমক্ষিকা, উইপোকা ও বাবুই পাখীর গৃহ নির্মাণের কৌশলের কাছে মানুষের জ্ঞানগরিমা ম্লান হইয়া যায়। আবার মানুষের মধ্যেও এমন কতগুলি অসভ্য ও বোকা শ্রেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়, যাহারা জ্ঞানের মাপকাঠিতে মনুষ্য পদবাচ্য নহে। তারারা সৃষ্ট হইল কোন উদ্দেশ্যে?

২। পাপ-পুণ্যের ডায়রী কেন?

ধর্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন, মানুষের পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের কাঁধে দুইজন করিয়া ফেরেস্তা বসিয়া আছেন। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ফেরেস্তাদের রিপোর্ট অনুসারেই খোদাতা’লা মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন। বলা হয় যে, আল্লাহ সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান। তবে মানুষের কৃত পাপ-পুণ্য তিনি কি নিজে দেখেন না? অথবা দেখিলেও মানুষের সংখ্যাধিক্যের জন্যই হউক অথবা সময়ের দীর্ঘতার জন্যই হউক, বিচারদিন পর্যন্ত উহা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই কি?

৩। পরলোকের সুখ-দুঃখ শারীরিক, না আধ্যাত্মিক?

জীবের মৃত্যুর পর তাহার দেহটি রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীর কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। আবার ঐ সকল পদার্থের অণুপরমাণুগুলি নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়াই হয় নুতন জীবের দেহগঠন। জীবদেহের ত্যাজ্য মসলা। আবার মৃত্যুর পর আমার এই দেহের উপাদানে হইবে লক্ষ লক্ষ জীবের দেহগঠন।

মনে করা যাক — কোন এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাক্তারকে দিয়া একটি পাঁঠার দেহের প্রতিটি অণু বা কোষ (Cell) কোন উপায়ে চিহ্নিত করা হইল, যাহাতে যে কোন স্থান হইতে উহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা যায়। এখন যদি ঐ পাঁঠাটি কোন এক ভোজসভায় পাক করিয়া একশত লোককে ভোজন করান যায় এবং বাকি ত্যাজ্য অংশ শৃগাল, কুকুর, কাক, শকুন, পিপীলিকা ইত্যাদিতে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে কিছুকাল পরে ঐ পাঁঠাটির দেহটি পুনর্গঠন করিতে কতগুলি জীবদেহ কর্তন (Operation) করিতে হইবে? চিহ্নিত অংশগুলিকে চিনিয়া বাহির করিতে পারিলেও যতগুলি প্রাণী ঐ পাঁঠাটির দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, ততগুলি প্রাণীর দেহ কর্তন না করিয়া কোনমতেই ঐ পাঁঠাটির দেহ পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণীবিশেষের দেহ অন্যান্য বহু প্রাণীর দেহ হইতে আহৃত পদার্থসমূহের সমষ্টির ফল। অর্থাৎ যে কোন একটি জীবের দেহ অন্যান্য বহু জীবের দেহ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এমতাবস্থায় পরকালে একই সময় যাবতীয় জীবের দেহ বর্তমান থাকা কি সম্ভব? যদি হয়, তবে প্রত্যেক দেহে তাহাদের পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবে কিরূপে? যদি না থাকে, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ কি আধ্যাত্মিক?

স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ ও গোর-আজাব সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ শোনা যায়, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে না। শোনা যায় যে, মৃত্যুর পরে শবদেহকে কবরের ভিতরে পুনর্জীবিত করা হয় এবং ‘মনকির’ ও ‘নকির’ নামক দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া প্রত্যেক মৃতকে তাহার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। যাহারা পাপী, তাহারা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না বলিয়া তাহাদের উপর ঐ ফেরেস্তাদ্বয় অমানুষিক অত্যাচার চালায়। গুর্জের (গদার?) আঘাতে দেহ ৭০ গজ নীচে প্রোথিত হইয়া যায়। আবার তাহারা উহাকে পুনরোত্তলন করিয়া লয়। দোজখ হইতে সুড়ঙ্গপথে আগুনের উত্তাপ আসিয়া পাপীদিগকে বিচারদিন পর্যন্ত জ্বালাইতে থাকে। অবশ্য পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সুড়ঙ্গপথে বেহেস্তের মলয় বায়ু উপভোগ করিতে থাকেন।

দোজখের শাস্তির বর্ণনায় শোনা যায় যে, পাপীদিগকে পুঁজ, রক্ত, গরম পানি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইবে, সূর্যের অত্যধিক উত্তাপে পাপীদের মস্তিষ্ক বিগলিত হইয়া যাইবে। চক্ষুর সাহায্যে পাপী যে পাপ করিয়াছে — যেমন যে পাপী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াছে, তাহার চক্ষুকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও, যাহাদের সাহায্যে কোন প্রকার পাপ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পাপের জন্য ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শাস্তি হইয়া থাকিবে।

বেহেস্তের সুখের বর্ণনায় শোনা যায় যে, পুণ্যবানগণ নানারকম সুমিষ্ট সুস্বাদু ফল আহার করিবেন, নেশাহীন মদিরা পান করিবেন, হুরীদের সহবাস লাভ করিবেন — এক কথায়, প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তি মধ্যযুগের এক একজন সম্রাটের ন্যায় জীবনযাপন করিবেন।

ঐ সকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, পারলৌকিক সুখ-দুঃখ ভোগ ও অন্যান্য কার্যকলাপ কোনটিই আধ্যাত্মিক অর্থে বর্ণিত হয় নাই, বরং দৈহিক অর্থেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যাপার সকলই যে দৈহিক, এ কথারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চলে না। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনটি?

৪। গোর আজাব কি ন্যায়সঙ্গত?

বলা হইয়া থাকেন যে, খোদাতা’লাই একমাত্র পাপ-পুণ্যের বিচারক। মৃত্যুর পর সকল জীব বিচারদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং প্রমাণাদি গ্রহণপূর্বক বিচারের পরে পাপী দোজখে এবং পুণ্যবান বেহেস্তে যাইবে। কিন্তু একথাও বলা হইয়া থাকে যে, মৃতকে কবরস্থ করার পরই মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় আসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিবেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পাইলে তাঁহারাই শাস্তি দেওয়া আরম্ভ করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পাপীদের প্রতি গোর আজাব কেন, খোদাই যদি পাপ-পুণ্যের বিচার করেন এবং বিচারের পরেই যদি পাপীর নরক এবং পুণ্যবানের স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হয়, তবে বিচারের পূর্বে পাপী ও পুণ্যবান ন্যায়বিচারক আল্লাহর কাছে একই রকম ব্যবহার আশা করিতে পারে না কি? যদি বলা হয় যে, ঐ গোর আজাব ভোগ পাপীর পাপকর্মেরই ফল, খোদার হুকুমের শাস্তি, — তাহা হইলে বিচারদিনে বিচারের প্রহসন করার প্রয়োজন কি? আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। মৃত্যুর পর হইতেই তিনি পাপীকে নরক ও পুণ্যবানকে স্বর্গসুখ ভোগ করাইতে পারেন না কি?

গোর আজাবের বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, উহা একমাত্র ভূগর্ভেরই আজাব, ভূ-পৃষ্ঠের নহে। সচরাচর দেখা যায় যে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা যায়, যাহাদের লাশ কবরস্থ নয় না। উহারা জলে-স্থলে ইতস্তত পড়িয়া থাকিয়া শিয়াল-কুকুর ও কাক-শকুনের ভক্ষ্য হয়। উহাদের গোর আজাব হয় না কি? হইলে কিরূপ হয়?

ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানাদি (Semite) জাতিরাই লাশ মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, অন্যান্য জাতিরা ইহা করে না। তাহারা কেহ লাশ জলে ভাসাইয়া, কেহ মাঠে ফেলিয়া রাখে, কেহ পর্বতের চূড়ায় রাখিয়া দেয়, কেহ গাছের শাখায় ঝুলাইয়া রাখে এবং কেহবা আগুলেন জ্বালাইয়া দেয়। এইভাবে যে সকল মানুষ পরজগতের যাত্রী হয়, তাহাদের গোর আজাব হয় না কি? যদি হয়, তবে কিরূপে? আর যদি না হয়, তবে লাশকে কবরে রাখিয়া লাভ কি?

কঠিন বা সহজ যেভাবেই হউক, গোর আজাবের সময়সীমা — লাশকে কবরস্থ করার পর হইতে কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত। মনে করা যাক যে, কোন একজন পাপী মরণান্তে লক্ষ বৎসর গোর আজাব ভোগের পর কেয়ামত হইল, অর্থাৎ সে ব্যক্তি একলক্ষ বৎসর গোর আজাব ভোগ করিল। আবার ঐ ব্যক্তির সমান পাপে আর এক ব্যক্তি মারা গেল কেয়ামতের দুই দিন পূর্বে। এ ক্ষেত্রে ঐ উভয় ব্যক্তির গোর আজাব ভোগের পরিমাণ সমান হইল কি?

৫। পরলোকের স্বরূপ কি?

‘পরকাল’ থাকিলে পরলোক বা পরজগত নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে দাবীটি যত অধিক জোরালো এবং পরিষ্কার, পরজগত বিষয়ে বিবরণটি তত অধিক ঘোরালো বা অস্পষ্ট। ইহজগতে মানুষের স্থিতিকাল নিতান্তই অল্প, বড়জোর ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বৎসর। মানুষ এই সামান্য সময়ের জন্য পৃথিবীতে বাস করিতে আসিয়া তাহার বহুমুখী জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য আকাশ, পাতাল, সাগর, পাহাড় সর্বত্রই বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করিতেছে। এমনকি পদার্থের অণুকে দেখিয়া এখন পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা ও ব্যবহার করিতেছে। আর তাহার অনন্তকালের আবাস যে পরজগত, তাহা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা একান্তই ভাসা-ভাসা।

ধর্মগুরুদের আধ্যাত্মিক পর্যটনের বিবরণ হইতে পরজগতের একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের বিবরণ মতে পরজগত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা — হাশর মাঠ, বেহেস্ত ও দোজখ। ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু হাশরের মাঠ হইতে যাত্রা করিয়া দোজখে যাওয়া যায় এবং পোলছিরাত পার হইয়া বেহেস্তেও যাওয়া যায়। পৃথিবীতে ইহার একটি রূপক ব্যবহার করা যাইতে পারে। মনে করা যাক — আরব সাগর একটি অগ্নিসমুদ্র (দোজখ)। ইহার উপর দিয়া বোম্বাই হইতে এডেন পর্যন্ত একটি পুল আছে। এখন ভারতবর্ষ যদি হয় হাশরের মাঠ, তাহা হইলে আরবদেশ হয় বেহেস্ত। অবস্থানটি এইরূপ নয় কি?

সে যাহা হউক, পরজগত যে কোন এক সৌরজগতের অধীন, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় হাশর মাঠের প্রাকৃতিক বর্ণনায়। কথিত হয় যে, হাশর ময়দানে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাপীদের মস্তিষ্ক বিগলিত হইবে এবং বেহেস্তে সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইবে। ইহাতে মনে হয় যে, হাশরের মাঠ ও দোজখ, সেখানের বিষুবীয় অঞ্চলে হইবে এবং বেহেস্ত হইবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।

পরজগতের আয়তন ইহজগতের তুলনায় কতগুণ বড় বা ছোট এবং হাশর মাঠের সীমা-চৌহদ্দি কি তাহা জানি না। তবে বেহেস্ত-দোজখ সীমিত। যেহেতু সংখ্যায় বেহেস্ত ৮টি এবং দোজখ ৭টি। যাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয়, তাহা সমান হইতে বাধ্য। কেননা এক একটি বেহেস্ত বা দোজখ আয়তনে যত বিশালই হউক না কেন, একটির শেষসীমা নির্ধারিত না হইলে আর একটির অবস্থান অসম্ভব। কাজেই যে কোন একটির সীমা নির্ধারিত হইলে সব কয়টির সীমা যে নির্দিষ্ট, তাহা অনিবার্য। তাই প্রশ্ন হইতেছে যে, বেহেস্ত, দোজখ এবং হাশর মাঠের বহির্ভাগে কোন দেশ থাকিবে কি? থাকিলে — সে দেশে কোন বাসিন্দা থাকিবে কি না?

শোনা যায় যে, পরলোকে সূর্য থাকিবে এবং সে উত্তাপ প্রদান করিবে। তবে কি আলো প্রদান করিবে না? যদি করে, তাহা হইলে কি পরলোকেও দিনরাত্রি হইবে? যদি হয়, তবে তাহা কি রকম হইবে? অর্থাৎ সূর্য দৌড়াইবে, না ইহজগত বা পৃথিবীর মত পরজগত ঘুরিবে, না অনন্তকাল শুধু দিনই থাকিবে?

৬। ইহকাল ও পরকালে সাদৃশ্য কেন?

পরকালের অন্তর্গত কবর, হাশর, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যদির যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি বর্ণনার বিষয়বস্তুই যেন এই পৃথিবীর বিষয়বস্তুর অনুকরণ বা সংস্করণ। যথা — (কবরে) সওয়াল বা প্রশ্ন, গুর্জ বা গদা, স্নিগ্ধ সুমীরণ, উত্তপ্ত বায়ু প্রভৃতি; (হাশর ময়দানে) তামার পাত, সূর্যের তাপ, সাক্ষ্য-জবানবন্দী, দাঁড়ি-পাল্লা, বিচার ইত্যাদি; (বেহেস্তে) সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল, সুপেয় জল, দুধ, মধু, সুন্দরী রমণী ইত্যাদি এবং (দোজখে) অগ্নি, পুঁজ, গরম জল, পোল, সাঁড়াশী ইত্যাদির যাবতীয় পারলৌকিক বর্ণনাসমূহের আদ্যন্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, পরলোকের সবকিছুই যেন এই পৃথিবী হইতে গৃহীত, কিছুটা পরিবর্ধিত ও কিছুটা পরিবর্তিত। পরলোকে কি কিছুই অভিনব থাকিবে না?

৭। স্বর্গ-নরক কোথায়?

এক কবি বলিয়াছেন—

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?

মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর।

কবিকল্পিত ঐ স্বর্গ-নরক এই জগতেই। তবে উহা আধ্যাত্মিক, মানুষের মনোরাজ্যেই উহার অবস্থান। ইহা ভিন্ন পৃথিবীতে আর এক রকম স্বর্গের কথা শোনা যায়, উহা মানুষের শান্তির আবাস।

হিন্দুশাস্ত্র আলোচনায় জানা যায় যে, স্বর্গ দেশটি দেব-দেবীগণের বাসস্থান। ওখানে চিরবসন্ত বিরাজিত এবং শোক-তাপ, জরা-মৃত্যু ওখানে নাই। ওখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখ সাধনের সামগ্রী সমস্তই বিদ্যমান আছে এবং স্বর্গবাসীদের কামনা-বাসনা মিটাইবার জন্য ওখানে অপ্সরা, কিন্নরী, গন্ধর্ব ইত্যাদি দেহবিলাসিনীও আছে।

উক্ত দেবপুরী বা স্বর্গদেশ দুর্গম, দুরারোহ ও অতিউচ্চে অবস্থিত। হিন্দুমতে উহা সুমেরু পর্বতের উপরে অবস্থিত। বস্তুত উহা পর্বতের অংশবিশেষ।[৬] অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন না হইলে ওখানে কেহই পৌছিতে পারিত না। ওখান হইতে নীচু সমতল ভূমিকে বলা হইত ‘মর্ত্য’। সাধারণ মানুষ এই মর্ত্যলোকেই বাস করিত। শুধু দেবতারাই স্বর্গে ও মর্ত্যে যাতায়াত করিতে পারিতেন, সাধারণ মানুষ তাহা পারিত না।

মহাভারত পাঠে জানা যায় যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পদব্রজে সশরীরে স্বর্গে আরোহন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের গতিপথ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ঐ স্বর্গটি কৈলাসপুরী ভিন্ন আর কোথায়ও নহে এবং হিমালয় পর্বতের একাংশে উহা অবস্থিত ছিল।[৭] ধর্মপুত্র ওখানে পৌছিতে পারিয়াছিলেন, না পথেই মারা গিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তৎপর বিখ্যাত পর্বতারোহী তেনজিং ও হিলারী বাদে বোধহয় আর কোন মানুষ ওখানে যায় নাই।

মর্ত্যবাসী মানুষের ওখানে যাতায়াত নাই বলিয়া, দেবতারা ঐ স্বর্গে এখনও বাঁচিয়া আছেন, না মারা গিয়াছেন এবং ঐ স্বর্গটি আবাদী আছে, না জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে — বর্তমানে তাহার কোন খবর নাই। ঐ স্বর্গটি বা স্বর্গীয় দেব-দেবীগণ বর্তমান থাকিলে ইদানিং পর্বতারোহীদের সামনে পড়িতেন।

রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, লংকাধিপতি রাবণ মর্ত্য হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ‘ইন্দ্রজিৎ’ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, যে কোন মর্ত্যবাসী গায়ের জোরেই ঐ স্বর্গে যাইতে পারিত। অতঃপর লংকেশ্বর মর্ত্যবাসীগণ যাহাতে স্বর্গে উঠিতে পারে তাহার জন্য মর্ত্য হইতে স্বর্গ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি তৈয়ার করিবার পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের হাতে তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় উহা তিনি কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, রাবণরাজ দেবপুরী বা স্বর্গ অর্থাৎ হিমালয় পর্বতে আরোহণোপযোগী একটি সহজ পথ আবিষ্কারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

মুসলমানদের পুরাণকাহিনী অনেক ক্ষেত্রে তৌরিত কেতাব তথা বাইবেলের অনুসারী। তবে কোন কোন স্থানে নামধামের সামান্য অদলবদল দেখা যায়। যেমন — ইভ = হাওয়া, সর্প = শয়তান, জ্ঞানবৃক্ষ = গন্দম, এদন উদ্যান = বেহেস্ত ইত্যাদি।

তৌরিতে যে স্থানকে ‘এদন উদ্যান’ বলা হইয়াছে, মুসলমানগণ ঐ স্থানকেই ‘বেহেস্ত’ এবং ঐ স্থানের ঘটনাবলীকেই বেহেস্তের ঘটনাবলী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

হজরত আদমের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে তৌরিতের বিবরণটি এইরূপ — ‘আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে ‘জীবন বৃক্ষ’ উৎপন্ন করিলেন। আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল। উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্মুখ হইল। প্রথম নদীর নাম পীশোন, ইহা সমস্ত হবিলাদেশ বেষ্টন করে, তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায় আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম। দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন, ইহা সমস্ত কুশদেশ বেষ্টন করে। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অশুরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ।”[৮]

তৌরিতের উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, পীশোন গীহোন, হেদ্দেকল ও ফরাত — এই নদী চারিটির উৎপত্তির এলাকার মধ্যে ঐ সময় ‘এদন’ নামে একটি জায়গা ছিল এবং ঐ এদনস্থিত একটি সুরম্য বাগানে আদমের বাসস্থান ছিল। এদন জায়গাটি বোধ হয় যে, বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বভাগে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তৌরিত গ্রন্থে লিখিত নদী ঐ অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া, পীশোন ও গীহোন নামক নদীদ্বয় কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে এবং হিদ্দেকল ও ফরাত নামক নদীদ্বয় একত্র হইয়া পারস্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ঐ এদন উদ্যানে বাস করাকে বলা হয় ‘আদমের বেহেস্তবাস’ এবং এদন উদ্যানকে বলা হয় ‘বেহেস্ত’।

বর্তমান কালের বহুল প্রচারিত ‘বেহেস্ত-দোজখ’ নাকি কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা হয় নাই। শোনা যায় যে, কেয়ামতের পর বিচারান্ত উহাতে লোক ভর্তি করা হইবে। আবার শোনা যায় যে, এস্রাফিল ফেরেস্তার শিঙ্গার ফুঁকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই লয় হইয়া যাইবে, স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। তাহাই যদি হয় তবে বেহেস্ত-দোজখ লয় হইবে কিনা। যদি সঞ্চারের পূর্বেই উহা লয় হইয়া যায়, তবে কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ উহা সৃষ্টি করিলেন কেন, আর যদি না হয়, তবে উহা কি আল্লাহর সৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত? অধিকন্তু কেয়ামতের পর বিচারান্তেই যদি উহাতে লোক ভর্তি করা হয়, তবে এতোধিককাল পূর্বে উহা সৃষ্টির সার্থকতা কি?

বহুপূর্বকালে পাশ্চাত্যের এক বড় শহরের নিকট একটি স্থানের নাম ছিল নাকি ‘গেহেন্না’। শহরের যাবতীয় ময়লা, রাশি রাশি আবর্জনা ও মৃত লাশ ওখানে ফেলিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইত এবং অপরাধীগণকে ওখানে নিয়া নানারূপ শাস্তি দেওয়া হইত বা পোড়াইয়া মারা হইত। তৎকালীন লোকে ঐ জায়গাটিকে নোংরা বলিয়া ঘৃণা ও বীভৎস বলিয়া অতিশয় ভয় করিত, কোন লোক ওখানে স্বেচ্ছায় যাইত না। বরং কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসৎ কাজ করিলে লোকে তাহাকে এই বলিয়া শাসাইত যে, সে গেহেন্না যাইবে। অথবা বলিত, ‘তুমি কি গেহেন্না যাইতে চাও?’ ইত্যাদি।

উক্ত ‘গেহেন্না’ শব্দটি ভাষান্তরে — গেহেন্নাম, জেহেন্নাম (ইংরেজী g অক্ষরটির ‘জ’ উচ্চারণ) এবং আরবী ভাষায় উহা হইয়াছে নাকি ‘জাহান্নাম’।

বৈদিক মতে স্বর্গকে মনে করা হয় অতি উচ্চে বা ঊর্ধে অবস্থিত স্থান। তাই স্বর্গের এক নাম ‘ঊর্ধলোক’। আবার ক্বচিৎ ইহার বিপরীত মতও শোনা যায়। কোন কোন ধর্মযাজক বলেন যে, পুন্যবানদের কবরের সঙ্গে বেহেস্তের এবং পাপীদের কবরের সঙ্গে দোজখের (সুড়ঙ্গপথে) যোগাযোগ হয়। ইহাতে মনে হয় যে, বেহেস্ত-দোজখ ভূগর্ভেই অবস্থিত। বাস্তবিকই কি তাহাই?

বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ ২০° সেন্টিগ্রেড বা ৬৮° ফারেনহাইট এবং ৩০ মাইল নিম্নের তাপমাত্রা ১২০০° সে বা ২২০০° ফা। এই উত্তাপে অনায়াসে পাথরাদি গলিয়া যাইতে পারে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভাক্ষরণ সেখান হইতেই হইয়া থাকে। নিম্নদিকে ক্রমশ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া কেন্দ্রের দিকে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৬০০০° সে।[৯] ইহা সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভূ-গর্ভে নরকাগ্নি থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ কোন জায়গায়?

স্বর্গ ও নরকের আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ যাহাই হউক, বর্তমানে উহার যে কল্পচিত্র দেখানো হয়, তাহার কোনরূপ ভৌগোলিক সত্তা আছে কি?

চতুর্থ প্রস্তাব

[ধর্ম বিষয়ক]

১। আল্লাহ মানুষের পরিবর্তন না করিয়া হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন?

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয় যে, মানুষ তাঁহার এবাদত-বন্দেগী করিবে, তাহা হইলে তিনি সমস্ত মানবকে দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য পালন করাইতে পারেন না কি? পারিলে তাহা না করিয়া তিনি মানুষের দ্বারা মানুষ হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন? ইহাতে কি আঁহার আসল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে না? হযরত ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদ (দ.)-কে কোন মানুষ হেদায়েত করে নাই, করিয়াছেন আল্লাহতা’লা। কিন্তু নমরুদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, আবু জাহেল ইত্যাদি কাফেরদিগকে তিনি হেদায়েত করিলেন না কেন? তিনি কি স্বেচ্ছায় হেদায়েত করিলেন না, না, করিতে পারিলেন না?

২। ভাগ্যলিপি কি অপরিবর্তনীয়?

যদিও মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ, তবু কর্মফলে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সে জগতের সকল রকম কাজকর্ম করিয়া যাইতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র কর্মফলকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে এবং ‘কর্মফল আছে’ বলিয়াই উহারা টিকিয়া আছে। রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষকে শিক্ষা দিতেছে — কর্ম কর, ফল পাইবে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা দিতেছে উহার বিপরীত। ধর্ম বলিতেছে — কর্ম করিয়া যাও, ফল অদৃষ্টে (তকদীরে) যাহা লিখিত আছে তাহাই পাইবে। এক্ষেত্রে মানুষ কর্ম করিল বটে, কিন্তু ফল রহিল ভগবানের কাছে ভাগ্যলিপিতে নিবদ্ধ। মানুষ জানিল না যে, সে তাহার কাজের ফল পাইবে কি না। কর্মফলের নিশ্চয়তা থাকিলে সন্দিগ্ধ মনেও কাজ করা চলে। যেহেতু তাহাতে মানুষ ভাবিতে পারে যে, হয়ত সে তাহার কাজের ফল পাইতেও পারে। কিন্তু ধর্ম বলে — কর্ম যা কিছুই কর না কেন, ফল নির্ধারিত যাহা আছে, তাহাই পাইবে, একটুও এদিক ওদিক হইবে না। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ কর্মের দ্বারা ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত না হয়, তবে কর্ম করিয়া লাভ কি? বিশেষত মানুষের কৃত ‘কর্মের দ্বারা ফলোৎপন্ন’ না হইয়া যদি ঈশ্বরের নির্ধারিত ‘ফলের দ্বারা কর্মোৎপত্তি’ হয়, তবে ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ কাজের জন্য মানুষ দায়ী হইবে কেন?

মনে করা যাক — কোন এক ব্যক্তির ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে যে, সে ‘নারকী’। এখন সে নির্ধারিত ঐ ফলোৎপাদক কার্য, যথা — চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি করিবে না কি? যদি করে, তবে তাহা সে কাহার ইচ্ছায় করে? নিজের ইচ্ছায়, না, ভগবানের ইচ্ছায়? আর যদি সে কোন পাপ-কর্ম না করিয়া পুণ্য-কর্মই করে, তবে তাহার ভাগ্যলিপির ‘নারকী’ শব্দটি কাটিয়া, ‘স্বর্গবাসী’ এই শব্দটি লেখা হইবে কি? যদি না-ই হয়, তবে হেদায়েতের তম্বিটি কি লৌকিক? আর যদি হয়, তবে ভবিষ্যৎজান্তা ভগবান এই পরিবর্তনের সংবাদ পূর্বাহ্নে জানিয়া প্রথমবারেই অকাট্য তালিকা প্রস্তুত করেন নাই কেন?

ভাগ্যলিপি অপরিবর্তনীয় হলে স্বয়ং ভগবানও উহা মানেন কি না! যদি না মানেন, তবে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন কেন? আর যদি মানেন, তবে তিনি লিপি প্রস্তুতির সময় স্বাধীন হইলেও বর্তমানে স্বাধীন হন কিরূপে? ভগবানের বর্তমান কর্তব্য কি শুধু তালিকা দেখিয়া জীবকূলকে দিয়া কার্য করান? তাহাই যদি হয়, তবে বিশ্বস্রষ্টার আশু কর্তব্য কি কিছু নাই?

৩। আদমের পাপ কি?

আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল এই যে, আল্লাহ তাঁহার দ্বারা পৃথিবী মানুষপূর্ণ করিবেন এবং শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর দ্বারা ইসলাম প্রচার করাইবেন। এই সমস্ত পরিকল্পনাই নাকি ভাগ্যলিপির অন্তর্ভুক্ত। আদমকে বেহেস্তে তাঁহাকে গন্দম খাইতে যে নিষেধ করা হইয়াছিল, সে নিষেধ কি খোদাতা’লার আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল? আদম গন্দম খাইয়া প্রকারান্তরে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন; যে কাজ ভাগ্যলিপির অনুকূল এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণ করে, তাহাতে পাপ কি? পক্ষান্তরে আদম যদি গন্দম না-ই খাইতেন, তাহা হইলে মাহফুজের (লিপিফলকের) যাবতীয় লিপিই বরবাদ হইত না কি? অর্থাৎ পৃথিবীতে মানবসৃষ্টি, বেহেস্ত, দোজখ, হাশর ময়দান ইত্যাদির পরিকল্পনা সমস্তই মাঠে মারা যাইত না কি?

৪। শয়তান কি?

শয়তানের সহিত কোন মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও তাহার নামটির সাথে যথেষ্ট পরিচয় আছে। ‘শয়তান’ — এই নামটি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যে, হাটে, মাঠে, কোর্ট-কাছারীতে, দোকান, স্কুল-কলেজ, ওয়াজের মাহফিল ইত্যাদির সর্বত্র এবং নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, এমনকি অনেক হিন্দুও ‘শয়তান’ নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, “ব্যাটা ভারী শয়তান”।

‘শয়তান’ কথাটির ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, উহাকে সমাজের যাবতীয় দুষ্কর্মের কারক হিসাবেই লোকে ব্যবহার করিতেছে।

ধর্মাধ্যায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে, শয়তান পূর্বে ছিল ‘মকরম’ বা ‘ইবলিস’ নামক বেহেস্তবাসী একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অতিরিক্ত মুসল্লি। মকরম সেখানে খোদাতা’লার হুকুমমত আদমকে সেজদা না করায় ‘শয়তান’ আখ্যা পাইয়া চিরকাল মানুষকে অসৎ কাজের প্ররোচনা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পৃথিবীতে আসে এবং সে অদ্যাবধি নানাবিধ উপায় অসৎ কাজে প্ররোচনা বা দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।

আদম ও বিবি হাওয়াকে দাগা দিয়াছিল শয়তান একা। কিন্তু আদমের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানেরও হইতেছে? না হইলে দাগাকাজ সুচারুরূপে চলে কি রকম?

কেহ কেহ বলেন যে, শয়তানেরও বংশবৃদ্ধি হয় এবং উহা হয় মানুশের চেয়ে দশগুণ বেশী। কারণ প্রতিগর্ভে সাধারণত মানুষ জন্মে একটি, আর শয়তান জন্মে দশটি করিয়া। তাহাদের নাম হয় যথাক্রমে — জলিতন, ওয়াছিন, নফছ, আওয়াম, আফাফ, মকার, মছুদ, দাহেম, ওল-হান ও বার। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ দাগাকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের মানুষের মত মরণ নাই। কেয়ামতের দিন মানবজাতি যখন লয় পাইবে তখন ইহাদের মৃত্যু ঘটিবে।

জন্ম-মৃত্যুর ঠোকাঠুকিতেও বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়া আছে প্রায় তিনশ’ কোটি। আর মানুষের চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া অমর শয়তানের সংখ্যা কত? আদম হইতে আজ পর্যন্ত যত লোক জন্মিয়াছে, তাহারা যদি সকলেই জীবিত থাকিত, তাহা হইলে লোকসংখ্যা যত হইত, বোধ হয় যে, কোন ভাষার সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইত না। পৃথিবীতে বর্তমান শয়তানের সংখ্যা তাহারই দশগুণ বেশী নয় কি? ইহাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে শয়তান গিজগিজ করিতেছে এবং প্রতিটি মানুষের পিছনে লাখ লাখ শয়তান দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।

এত অসংখ্য শয়তান মানবসমাজকে পাপের পথে অহরহ প্ররোচিত করিতেছে, কিন্তু শয়তানের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইলেও অসৎকাজের মাত্রা ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে না, বরং মানবিক জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাথে অসৎকাজের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এখনও দেখা যাইতেছে যে, স্কুল, কলেজ ও মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা অব্যাহত আছে। বরং হিসাব করিলে দেখা যায় যে, শিক্ষিতের সংখ্যা ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। ন্যায়নিষ্ঠ সাধুপুরুষদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। লণ্ডন শহরে নাকি এমন দোকানও আছে, যেখানে বিক্রেতা নাই। অথচ ক্রেতাগণ উচিত মূল্য দিয়াই জিনিসপত্র ক্রয় করিতেছে। আবার কোন রকম হারান জনিস প্রাপ্ত হইয়াও কেহ তাহা আত্মসাৎ করে না। বরং লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের লষ্ট প্রপার্টি অফিসে উহা জমা দিয়া থাকে, সেখান হইতে জিনিসের মালিক তাহা ফেরত পাইয়া থাকে।[১০] সেখানে কি শয়তান কম?

ধর্মপ্রচারকদের বর্ণনা শুনিয়া মনে হয় যে, ফেরেস্তাগণ সবাই নপুংসক। মকরমও তাহাই, ‘লানত’ বা অভিশাপ প্রাপ্তির সময়ও মকরম একাই ছিল এবং নপুংসক ছিল। তৎপর তাহার বংশবৃদ্ধির জন্য লিঙ্গভেদ হইল কখন? শুধু ইহাই নহে, শয়তানের বংশবৃদ্ধি সত্য হইলে, প্রথমত তাহার ক্লীবত্ব ঘুচাইয়া পুংলিঙ্গ গঠনান্তে একটি স্ত্রী-শয়তানেরও আবশ্যক ছিল। বাস্তবিক কি শয়তানেরও স্ত্রী আছে? আর না থাকিলেই বা তাহার বংশবৃদ্ধির উপায় কি?

‘শয়তানের দাগা’ বলিতে কি শুধু রোজা-নামাজের শৈথিল্যই বুঝায়, না চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশী, নরহত্যা ইত্যাদিও বুঝায়? যদি যাবতীয় অসৎকার্য শয়তান কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে জাতিভেদে অসৎ কাজের মাত্রাভেদ হয় কেন? অর্থাৎ, যে কোন দেশের সম্প্রদায়সমূহের জনসংখ্যার অনুপাতে অপরাধী বা কারাবাসীর সংখ্যা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে কারাবাসীর সংখ্যাধিক্য কেন?

জীবজগতে দেখা যায় যে, মাংসাশীগণ উগ্রস্বভাববিশিষ্ট এবং নিরামিষাশীরা শান্ত। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস-মোরগ, কবুতর, ইত্যাদি প্রাণী মাংসাশী নহে, ইহারা শান্ত। অথচ ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, কাক, চিল ইত্যাদি প্রাণীকুল মাংসাশী এবং উগ্রস্বভাববিশিষ্ট। এ কথাও, স্বীকার্য যে স্বভাবের উগ্রতায় নানা প্রকার অঘটন ঘটিয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, মানব সমাজের ভিতর যে জাতি অতিরিক্ত মাংসাশী, সেই জাতির মধ্যেই অতিরিক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল গর্হিত কাজের উৎপাদক কি শয়তান, না মাংস আর উত্তেজক মসল্লা?

বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন দেশের মানুষ মাংসাশী হইয়াও বেশ শান্ত-শিষ্ট ও সংযমী। ইহার কারণ এই নয় যে, সে দেশে শয়তানের উপদ্রব কম বা সে দেশের মাংসে উত্তেজনাশক্তি নাই। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ কোন নিরক্ষাঞ্চলের অধিবাসী নহে। অধিকাংশই হিমাঞ্চলের বাসিন্দা। দেশের শীতলতাই তাহাদের স্বভাবের উগ্রতা প্রশমিত করিয়া রাখে।

সুধীগণ বলেন যে, মানুষের মধ্যে ছয়টি আধ্যাত্মিক শত্রু আছে। উহারা ‘ষড়রিপু’ নামে পরিচিত। যথা — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ইহাদের তাড়নায় মানুষ নানাবিধ অসৎ কাজ করিয়া থাকে। যে কোন উপায়ে হউক, ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলে মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সভ্যতার ঊষালোক পাইবার পূর্বে আহার-বিহারে মানুষ ও ইতর জীবের মনোবৃত্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সে সময়ের মানুষের মন ছিল কৃত্রিমতাহীন, সরল ও স্বাধীন। তখন মানুষ তাহার যে কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিত। তখন প্রবৃত্তিই ছিল মানুষের মনের যথাসর্বস্ব। জ্ঞান উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ ও পরে সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে শুরু করে। এই দল বা সমাজকে রক্ষা করিতে আবশ্যক হইল ত্যাগ ও সংযমের। আদিতে এই ‘ত্যাগ’ ও সংযম’ ছিল স্বেছাধীন। ক্রমে যখন সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহার দল বা সমাজের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য সংযমকে বাঁধিল নীতি ও নিয়মের শৃংখলে। ইহাতে মানুষের সেই স্বাধীন প্রবৃত্তিগুলিকে ‘সু’ ও ‘কু’ — এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ‘সু’ প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীনই রাখা হইল, কিন্তু ‘কু’ প্রবৃত্তিগুলিকে করা হইল কারারুদ্ধ। কারাবাসী কুপ্রবৃত্তিগুলি মনের অন্ধকার কারাকক্ষে ঘুমাইয়া রহিল। মনের যে অংশে এই রুদ্ধপ্রবৃত্তি বাস করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাকে বলা হয় ‘অচেতন মন’ বা ‘নির্জ্ঞান মন’ (Unconscious Mind)।

মানুষ তাহার জাতিগত জীবনের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন ‘অচেতন মন’ স্বরূপ মূলধন (উত্তরাধিকার সূত্রে) লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যে সকল অশুভ কামনা সমাজের নীতি, ধর্মের বিধান ও রাষ্ট্রের শাসনের ভয়ে চরিতার্থ করিতে পারে না, তাহাও ক্রমে বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া অচেতন মনে স্থান লয়। অচেতন মনে রুদ্ধপ্রবৃত্তিগুলিকে যে শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে কারারক্ষী (Censor) বলা হয়। কারাবন্দী কুপ্রবৃত্তিগুলি সময় সময় জাগ্রত হইয়া কারারক্ষীকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে আসে এবং সুপ্রবৃত্তিগুলির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদিগকে বিপথে চালিত করে। ইহা হইতে মানব সমাজের যত কিছু বিড়ম্বনা। মানুষের যাবতীয় অশুভচিন্তা ও অসৎকাজের উদ্যোক্তা এই ‘অচেতন মন’।

এতদ্বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যাবতীয় অসৎকাজের উদ্যোক্তা মানুষের অভ্যন্তরীণ রিপুসমূহ, বাহিরের কিছু নয়। তবে কি মানুষের ‘কু’ প্রবৃত্তিগুলিকেই ‘শয়তান’ বলা হয়, না মানবদেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ‘শয়তান’-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়?

৫। উপাসনার সময় নির্দিষ্ট কেন?

দেখা যায় যে, প্রায় সকল ধর্মেই কোন কোন উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে ঐ সকল উপাসনা করিলে বিশ্বপতি কেন উহা মঞ্জুর করিবেন না, তাহার কোন হেতু পাওয়া যায় না।

ইসলামিক শাস্ত্রে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজের ব্যবস্থা আছে। এই পাঁচবার নামাজের প্রত্যকেবারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আদেশ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ নিষেধ।